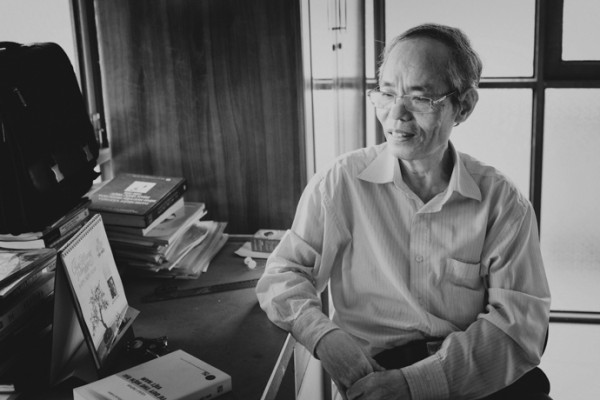

简洁、温馨,又不失科学精神——这是参加六月中旬由文学院组织的阮伯清副教授诗集《琉璃》研讨会的听众的共同感受。研讨会期间,人文社会科学大学文化艺术研究与应用中心主任范清雄副教授也分享了许多精彩见解。

阮伯清副教授的诗集《六十年》似乎令文学院的许多读者、朋友和同事感到惊喜。这部诗集总结了她六十年的人生历程,也展现了一位如此成熟的文学教师坦诚真挚、毫无保留的创作热情。

对许多人来说,《六十》的出版令人惊喜。就我个人而言,作为朋友,我早就预料到这位六十岁的诗人会出版这本诗集。这本诗集的创作初衷源于诗人想要表达个人的焦虑,寻求朋友和同事的理解与共鸣。正是这种纯粹的创作动机,使得这本诗集没有丝毫专业作家的痕迹,尽管作者本人是抒情诗专家,也是文学研究和批评领域“诗性思维”理论的先驱。或许,在创作诗歌时,作者会暂时放下理论,隐藏自己的学术视角,让诗歌自然流露,引发共鸣。他的诗歌,悲伤时,充满忧郁;快乐时,又充满活力。他的诗歌如同竹林般自然,随风摇曳!许多了解巴成教授生平和事业的挚友,都鼓励他出版了这本诗集。尤其是他的第二任妻子,她很喜欢他的诗歌(尽管目前还不清楚她先爱的是诗歌还是他这个人),“坚持”他要出版这些诗歌。

这本诗集的封面是一棵坚硬的树干,上面开满了簇簇鲜花。乍一看像是西姆花,但据作者说,它们是利姆花。这种花每六十年才开一次。作者这么说,但我不太相信(因为我对木材和植物学一窍不通)。然而,当花朵进入诗歌,其他一切都变得具有象征意义。这本诗集就像是“成熟”的巅峰,如同这棵饱经风霜、积攒了六十年生命馈赠的老利姆树,在经历了生命的洗礼后,终于绽放出令人动容的花朵。

虽然形式上是科学研讨会,但感觉更像是作者与朋友和同事之间一次真挚的情感交流。大家似乎对作者在《六十?》一书中的反思有着很强的代际共鸣。

许多人都有这样的感受:“我们来这里更多的是为了认识教授这个人,而不是为了欣赏他的诗歌。”人们来参加研讨会主要是因为他们敬重巴成教授的人格魅力。在研讨会上,讨论诗歌也成为了一种了解教授人生、生活方式和思维方式的途径。

例如,副教授许达(Huu Dat)是一位风格“独特”的诗人,但与巴清(Ba Thanh)有着相同的经历——都娶了两位妻子。他在发言中表达了对巴清的崇敬之情。他钦佩巴清是因为他从未见过有人在一部诗集中同时赞美“两卷”作品。这正是他梦寐以求的。著名文学评论家裴越胜(Bui Viet Thang)教授则以同届学生(文学院14届)的身份发言。他回忆起巴清教授和范嘉林教授在1972年不得不放弃学业,前往苏联巴库学习如何发射导弹:“这很奇怪,因为人文专业的学生怎么可能击中目标呢?他们把导弹带了回来,却从未发射过;原来所有的美国飞机都已经返航了,没有留下任何目标可供射击。导弹运回来太晚了,他们根本没有机会展现自己的才能。但今天,通过这次研讨会,巴清副教授发射了一枚真正的导弹——一枚诗歌中的导弹。”……当然,这些轻松的轶事并非只是为了给研讨会增添气氛,也并非仅仅是无关紧要的小故事。这些故事对于读者解读巴清诗歌中的象征意义至关重要。如果不知道你去巴库的经历,我怎么能理解你写的这首诗呢:我手里拿着AK/它的价格相当于十吨大米……我梦想着下次再去/卖掉AK去买个碾米厂/卖掉雷达系统去盖一所学校/卖掉SAM-3手榴弹去盖一所千床医院。

本次研讨会的主题是“六十年诗歌集及其在当代越南诗歌中的个人和社会意义”。那么,在研讨会上,专家们是如何评价个人和社会诗歌在当今生活中的地位和作用的呢?

随着这本诗集的出版,我系文学部开始探讨个人与社会诗歌。这可以被视为一种新的诗歌风格,它兴起于革命诗歌时代之后。我国的战争与革命将诗歌转化为一种武器,一种凝聚社会意志的共同声音。和平时期诗歌的史诗气魄逐渐消退。人们从城墙高处回归到日常生活的琐碎之中,诗歌也随之回归现实。

事实上,这种诗歌风格并不罕见。它自古以来就存在,甚至在中世纪诗歌中也有体现。即便在主流文学传统中,个人和社会主题也从未被压制。阮廌的白话诗、阮攸的古典诗、何春香的诗歌都是个人和社会主题的例证。只是由于战争和革命,我们已经习惯了“公共生活”诗歌,所以当诗歌回归个人生活时,我们才会感到陌生。

的确,个人化和社会化的诗歌正逐渐成为当今越南诗歌的主流趋势。这种趋势甚至可以在同一位诗人的作品中与其他趋势并行发展。这种灵感可以在同一首诗或诗集中与其他灵感交织融合。阮维的诗歌就是一个绝佳的例子。关键在于,他的个人生活是否能成为共享的故事,他的个体自我是否能融入集体,或者他的写作是否仅仅是关于他的家、他宁静的乡村小巷以及他的故乡的零碎故事。

有人认为这不是一种“高雅”的诗歌风格,如果不小心处理,诗歌中的词语和思想可能会变得“口语化”?

真正的诗歌拒绝被归类:高雅或低俗。长久以来,热爱艺术的大众已经摒弃了传统的审美观念。试图展现“高雅”或道德优越感的诗歌乃至艺术,都是自我毁灭的。

个人诗歌——反映时事——形式上接近民间诗歌,风格日常口语化,而非过于精雕细琢或辞藻华丽。它崇尚自然风格,贴近日常生活的语言。作家陆策在描写他的父亲时,这样概括道:半生教文言文 / 革命到来后,他们投身世俗事务 / 党员不敢休息 / 书记、组长……在田野里烈日下劳作。

坊间流传着一种说法,认为巴清的诗歌简单通俗,这很可能是受到了诗人王仲的评价的影响。著名诗人王仲是巴清的挚友(他常年与巴清下棋,却从未赢过巴清),王仲曾说过:读《六十》时,我思考了两个概念:通俗与简洁。诗歌应该通俗还是简洁?达到简洁境界的诗歌必定出自大师之手,因为如果过于繁复,便失去了诗歌的本质。诗歌必须达到一种精髓,一种深刻而富有洞察力的简洁,一种提炼而来的简洁。简洁与通俗之间的界限非常模糊。过于通俗的写作方式便不再是诗歌。“

王仲先生的发言非常深刻,表达了一位业内人士的视角。他给《律塔》的作者提出了一些精辟的建议,但我认为《律塔》中的口语化表达是作者有意为之,这体现了作者的诗学理念。

您如何评价个人和社会评论诗歌的未来发展趋势?为了确保个人和社会评论诗歌超越作者单纯的情感表达,成为有价值、有意义的作品,您认为需要确保哪些要素?

事实上,个人和社会评论这一主题仅仅是一种识别越南诗歌自战后,特别是革新开放时期以来主导基调转变的方式。诗歌,无论处于哪个时代,好的诗歌都始于个人经历,由个体延伸至普遍,触动人心。因此,预测社会评论诗歌的性质是困难的,或许也是多余的,因为这是诗歌创作的基本原则。社会评论和个人生活被认为是诗歌的自然属性。

当然,个人诗歌和社会诗歌要真正流传下去,诗人自身必须充分体验当下人民和国家的喜怒哀乐。只有理解同胞和国家的苦难,诗人的个人痛苦才能转化为共同的痛苦。他书写个人经历,却将其转化为社群的集体宣言。这正是车兰苑曾告诫自己和朋友的至理名言。阮伯成副教授甚至专门撰写了一部关于车兰苑诗歌的专著。

很显然,阮伯清副教授的诗集《律诗》深受许多人喜爱。您个人认为这本诗集最有价值的地方是什么?

清老师的诗歌开始趋于质朴。最宝贵的是,这部诗集证明了“诗人的风格体现在他的诗歌中”。他的诗歌反映了他真实的人生。清老师的乐观、机智以及他生活中的种种苦痛都体现在他的诗歌中。许多诗歌颇为严肃,但大多数都轻松诙谐。这本名为《六十》的诗集最珍贵之处在于它的真诚。诗歌之美在于其直白坦率。这种美源于真实与纯真。难怪有些人初次翻开这本诗集时会感到惊讶,以为这是一本家庭相册,因为诗歌中穿插着他父母、两个侄子以及儿子婚礼的照片。只有在阅读诗歌之后,他们才会意识到这些照片具有说明作用。对他而言,任何具有信息价值的事物——诗歌、照片、对联——都是诗意的,都可以与文本共存。

文学院以众多个性鲜明的业余诗人而闻名。但似乎他们中没有一个人打算成为“职业诗人”?

让我澄清一下。关于业余诗歌的观点来自副教授陈玉旺的建议。旺教授希望巴清先生能达到专业诗人的水平。但在我看来,这个建议……很愚蠢。六十岁了,还想着和专业人士“竞争”,是愚蠢的,甚至是不合适的。而且,这也不是追求专业化的时机。教诗应该只是“玩”诗。六十岁的业余是一种刻意的业余。对巴清先生来说,诗歌只是一场游戏。

二十年前,越南作家协会会员总数约600人,其中25%是河内大学的毕业生。文学院是诗人的摇篮。那些留校任教或从事研究的毕业生,往往不得不搁置自己的艺术才能,优先考虑科学思维和日益增长的教学责任。因此,当时诗歌中使用的笔名,从黄春二、潘居德、河明德,到阮辉黄、陈玉王、阮雄维、陶维协、友达、阮伯清……都被认可的标准有所不同:并非是专业诗人还是业余诗人,而是诗歌是否具有大师风范。

此外,正如研讨会的主题明确所示,这是一场学术盛会。来自文学院、文化机构以及同事和朋友的许多诗人、学者离开时都感到不满,因为他们没有被优先安排发言。研讨会气氛热烈,引人入胜,以至于人们都忘记了时间已到中午。主席不得不中断会议,承诺在作者八十岁或百岁生日时再次发言。阮伯清副教授的诗集确实引发了人们对越南现代诗歌诸多问题的思考,营造了良好的学术和文化氛围。