E楼三楼的礼堂可容纳近200人,座无虚席,语言学系、文学系和越南语系的师生们挤满了会场。值得一提的是,资深历史学教授武阳宁、校长范光明教授,以及文学系、语言学系、历史系和哲学系的系主任代表、学校退伍军人协会代表,还有众多中央媒体和河内本地媒体的记者也出席了此次研讨会。

研讨会开幕式上,范光明教授向史诗作者友达先生、所有教师、演讲嘉宾,特别是学生听众表达了感谢。校长指出,学生们在研讨会中发挥了至关重要的作用。他表示,像这样的研讨会将有助于培养一代又一代学生的理想,使他们成为国家的未来领袖,并能更全面、更深刻地了解国家辉煌的历史。

社会科学与人文大学校长范光明教授在研讨会上发言。

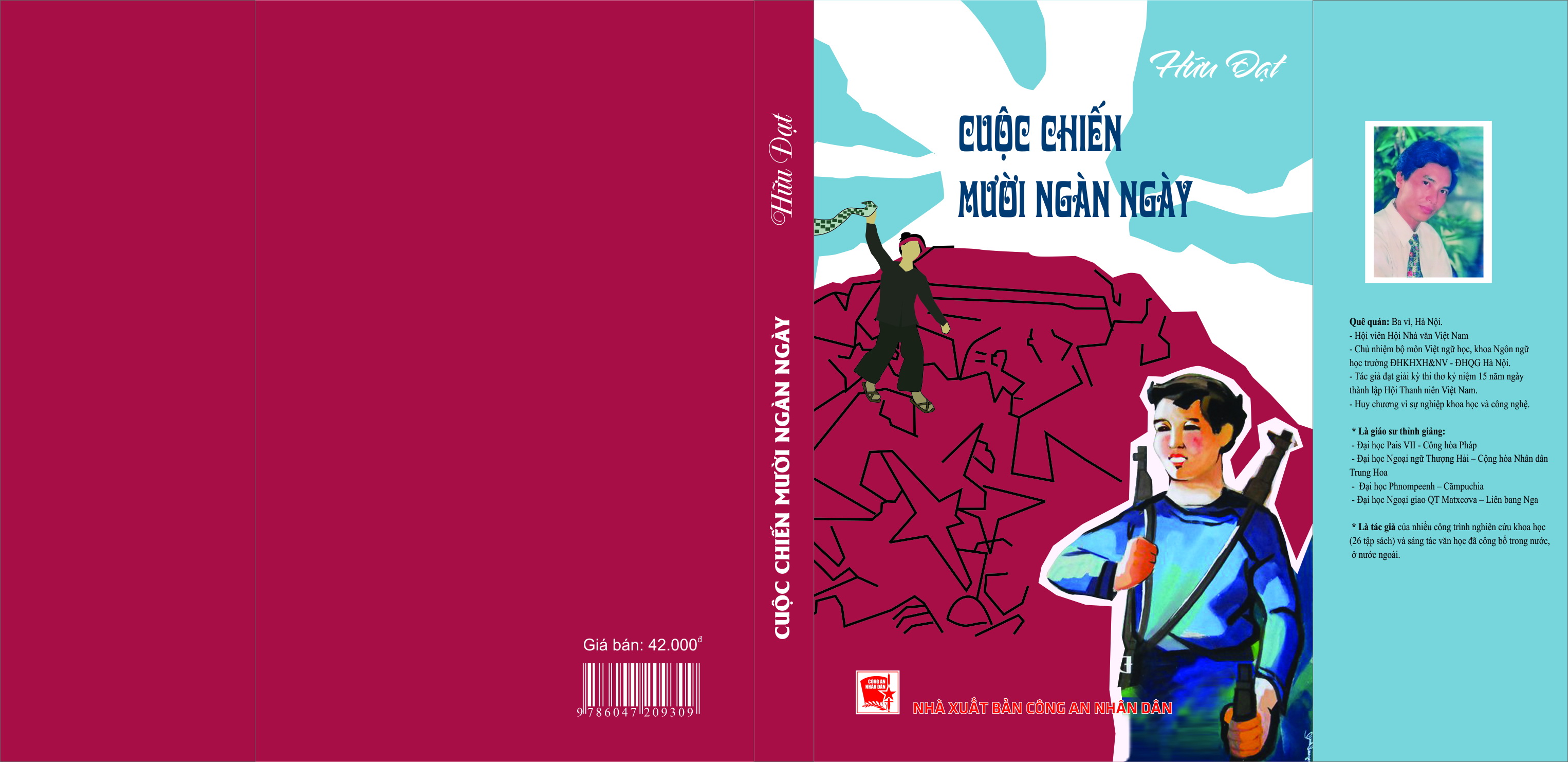

分享这部史诗般历史长诗的创作过程。一万天战争诗人兼教育家许达特透露,他的创作灵感源于越南光辉的历史。他这一代人出生并成长于两次世界大战之中,越南人民的伤亡、苦难和不屈不挠的精神深深地触动了他,促使他走上写作之路。作为一名诗人兼教育家,他向他的先辈们表达了由衷的感激之情,正是他们取得了伟大的胜利,并在驱逐法国和美国这两个帝国主义列强的过程中发挥了至关重要的作用。一万天战争本书共分为 12 章,从“秋天的憧憬”(第 1 章)开始,到“全国抵抗日”(第 2 章)、“奠边府永存”(第 3 章)、“当我们长大”(第 4 章)、“历史性的对抗”(第 5 章)、“母亲们”(第 6 章)、“大学”(第 7 章)、“村庄”(第 8 章)、“最后的战斗”(第 9 章)、“国家的转型”(第 10 章)、“挑战”(第 11 章),最后是题为“我们的世代”(第 12 章)的章节。

来自文学系、历史系和语言学系的学者们参加了此次研讨会,他们重点探讨了友达史诗在内容和形式上的成功之处。历史学教授武阳宁认为,友达的史诗以其引人入胜、令人难忘的诗句,堪称传递历史教训的最佳方式。讲师陈兴则着重分析了该史诗的结构和作者的比喻诗歌风格,阐述了其形式上的成功。阮春花副教授也赞同这一观点,他指出,史诗中的意象体系象征着源远流长的传统文化。诗人希望通过这套象征体系传达越南民族的胜利,即民族文化战胜殖民文化和美式实用主义文化的胜利。这正是友达比喻诗歌的深邃之处。范清雄副教授则将其与英国的视觉诗歌联系起来,并肯定了该史诗中的视觉诗歌……一万天战争胡达的作品笔触精炼,堪称作者的一项重大成就。裴越胜教授强调了他对胡达诗歌中亲切低语的语调和饱含深情的诗句的喜爱。范光龙副教授并未直接谈及这部史诗,而是分享了他与一些美国人进行外交访问时发生的趣事,讲述了交战双方如何理解彼此的战争,并着重强调了战争文学的贡献。一位代表学生(仍在求学的年轻人)的发言者不仅表达了他们对这部史诗的喜爱,也分享了当代年轻人对胡达诗歌中所描绘的民族光辉历史的感悟。

裴越胜老师对阮友达博士的诗歌进行了评论。

政治与学生事务部主任、资深人士阮光柳博士表示,虽然他对史诗了解不多,但研讨会上大家的发言让他对诗人的内心世界和才华有了更深刻的理解。作为政治与学生事务负责人,同时也是本次研讨会的直接组织者,他重申,这对河内社会科学与人文大学来说是一项非常有益的活动。

阮光柳博士对史诗《万日战争》的评论

参加研讨会的代表们与阮友达博士合影留念。

作者:Tran Hinh

最新消息

旧新闻