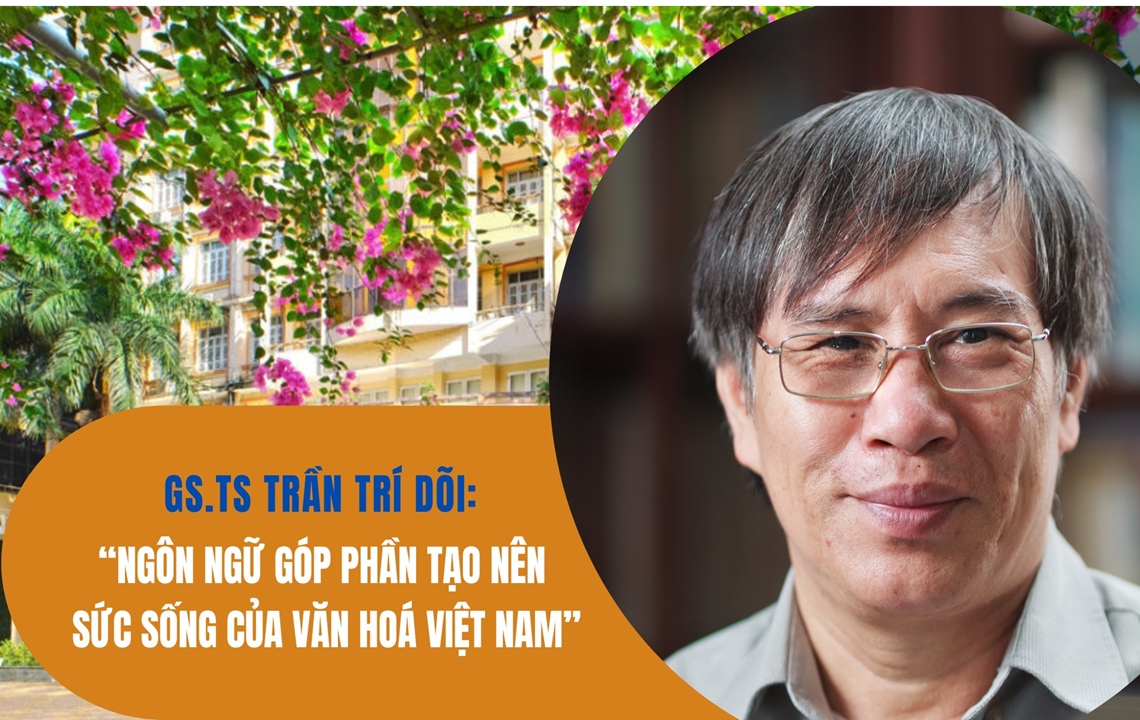

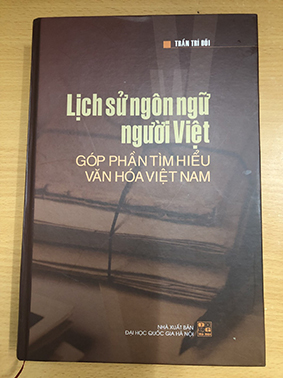

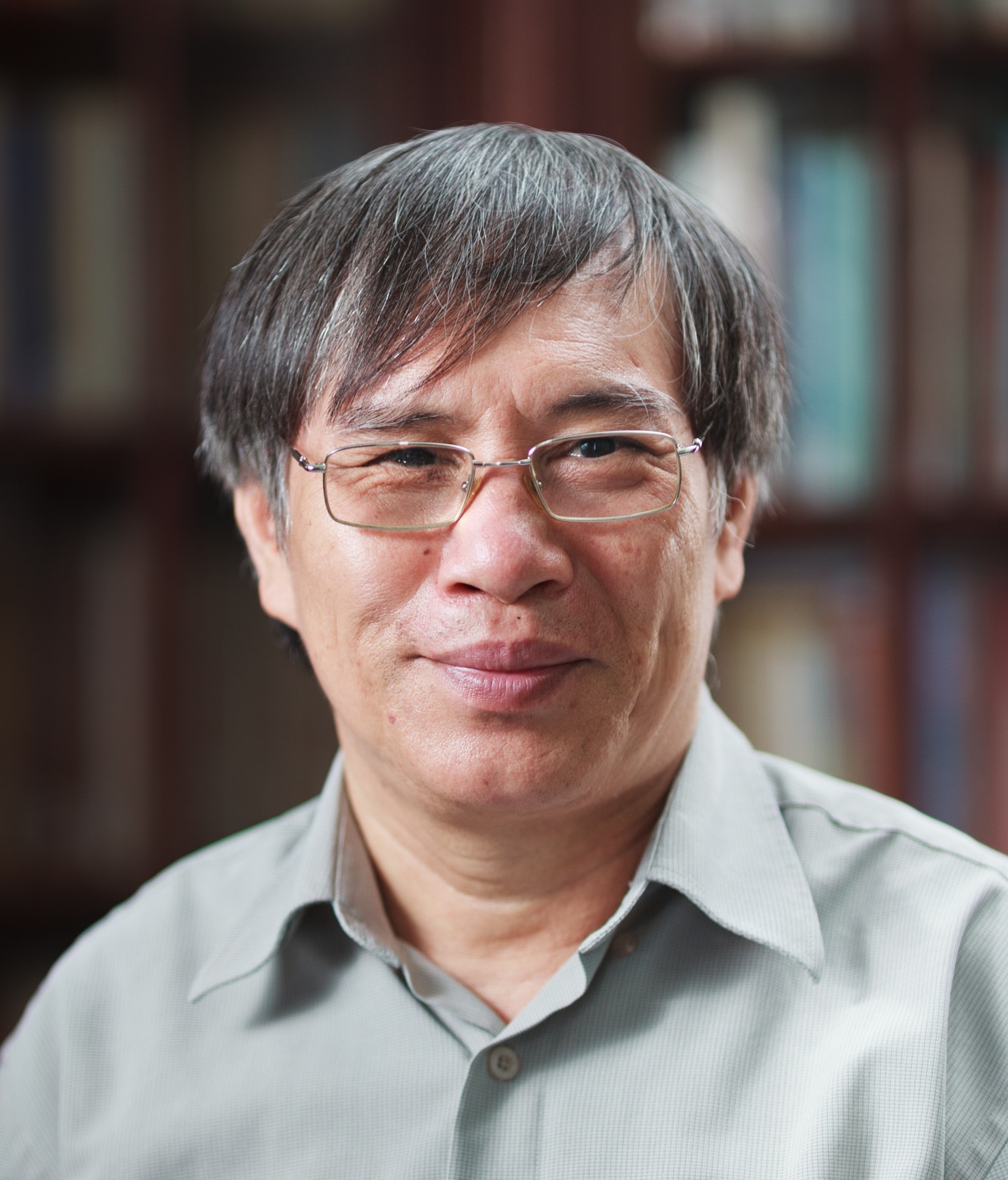

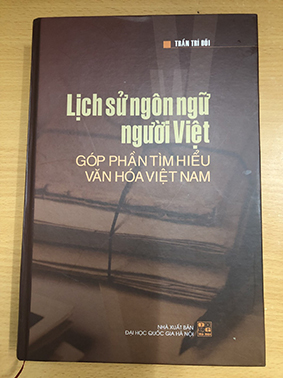

他最近出版了《越南语史及其对理解越南文化的贡献》一书,引起了公众的广泛关注。此前,有人认为越南语历经数千年风雨,依然保持着其独特的语言特征。他在书中对此有何看法?

| 我认为这是一个完全准确的观察。在我最近出版的书中,我从语言史的角度出发,提出了科学依据来证明上述论断的正确性。因此,越南语起源于南亚语系。经过数千年的发展,尽管越南语从汉字语族、泰语族,甚至更近代的欧洲语言等语言中吸收了词汇(或者更确切地说,是相互吸收),但我们仍然可以从中看出,越南语保留了南亚语系语言的所有特征。这些特征不仅体现在语法上,也体现在基本词汇中,尤其体现在语言内部语音规则的变化上。 |

|

这一点最明显地体现在现代越南语中,人们仍然使用纯越南语的语法顺序说“nha ngoa”(去幼儿园),而来自汉越语族的借词则保留了汉越语的语序,例如“lecture hall”(讲堂;giảng:教,đường:房子;因此,讲堂是教学场所或房屋);这种语序与上述“nha ngoa”的语序不同。这种语法顺序是为了区分纯越南语词汇和借词(来自汉越语族)。日常说越南语的人无需注意这一点,因为越南语已经将“lecture hall”(源自汉语)一词“转化”成了自己的语言;但研究人员仍然需要了解这一点。或者,在越南语中,人们仍然使用与人体部位相关的词语,例如“bằng lòng”(同意)、“hài lòng”(满意)、“phải lòng”(坠入爱河)等等。在越南语中,“lòng”是什么意思呢?当越南人说“今天的猪杂真好吃”时,大多数人都知道“猪杂”指的是什么。没有人会去区分“tràng”(肠)、“gan”(肝)或“dạ”(胃)等等,这些都是源自汉语的词语或词根。

越南语的基本词汇,可以追溯到其最早时期(语言学称之为前语言时期),并被完整地保留了下来。然而,更令人瞩目的是,越南语在借词时,要求借词必须符合自身的语音规则。例如,当越南人说“我住在三楼”时,“楼”字源自汉语(汉字“楼”),受到早期越南语语音变化的影响,正如我们在书中简要讨论的那样。正因如此,我们可以说越南语完整地保留了南亚语言的特征。正是通过这些语音规则的运作,越南语以其独特的方式处理了外来词,并在语言使用中保留了其南亚特性。

越南语在借词时规定,借入的词语必须遵守其自身的语音规则。

他在书中写道:“在越南历史发展的过程中,为了形成我们今天所拥有的丰富而独特的文化,民族语言既是文化要素,也是传递文化的最重要沟通工具。”那么,语言是如何发展并促进越南文化在历史上保持蓬勃活力的呢?

|

在一个民族或社群的文化结构中,该民族或社群的语言或言语具有文化价值或作用。另一方面,语言作为最重要的沟通工具和民族或社群思想的产物,是保存和传承使用该语言的民族或社群文化的宝库。正如我前面所述,在越南民族或社群数千年的发展历程中,经历了许多历史事件。然而,越南语并没有失去其社群所使用的语言特征(或其南亚渊源)。在各种互动(包括主动和被动互动,并受历史影响)中,越南语优先选择自身相对于其他社群语言的不足之处来丰富自身语言,同时保留自身语言已有的积极特征。正是这种语言运用方式,造就了越南文化在历史长河中经久不衰的活力。 |

许多人认为越南文化经历了一个融合与融合不同元素的过程。那么,语言的历史又是如何揭示越南文化的多样性的呢?

纵观人类社会史,尤其是各个民族的历史,没有任何一个社群或国家是在与世隔绝、不与其他使用不同语言的国家或社群互动交流的情况下发展起来的。互动交流必然会促成对不同元素的适应和吸收,从而在自身的文化或文明中创造和谐。对于使用越语族语言的社群而言,这同样适用。例如,越南语在北方封建政权统治时期,并未放弃其南亚起源;相反,它积极吸收了此前未曾接触过的语言,丰富了自身的语言,并进而丰富了自身的文化。

关于这一点,您也可以咨询马克教授以获取更多建议。东南亚语言学协会期刊(JSEALS,美国出版)主编阿尔维斯在其2023年新出版的著作《越南家庭在与汉语接触前后的词汇证据》中,阐述了越南语如何促进了越南家庭文化的多样性。同样,在我的书中,第261-288页也简要介绍了,越南语直到公元2世纪才开始“扩展”表示家庭内部亲属关系的词汇以及称谓形式。在此之前,在越南人到来之前(即公元2世纪及以后),越南语表达家庭关系的方式较为狭隘直接,主要围绕父母与子女的关系;只有在与汉族接触之后……由于中国的统治,诸如“叔叔”、“阿姨”、“堂/表兄弟姐妹”等词汇,直到与汉族接触后才出现在越南语中。同样,在此之前,越南语的称谓形式主要围绕“我-你”/“你-它”(类似于英语的称谓形式),这些形式至今仍在使用,但被认为是“口语化的”。只有在与“中国文化”接触之后,基于等级、头衔和社会关系的称谓才在数千年的时间里逐渐融入越南文化。同样,在越南人到来之前,越南语中没有表示姓氏的词汇;但只有在与“中国文化”接触之后,由于社会管理和治理的需要,用于指代姓氏的称谓(例如黄、陈、张等)才进入越南语言和社会。即使在今天的越南,“亲属关系”文化也比中国更为极端。这要归功于对……的研究。我们所知的语言史表明,这就是不同社群之间文化“传播”或“接纳”的方式。

这种积极的借用或吸收,使得一些人仅凭外表就误以为越南语族群的语言已不再保留其南亚起源,反而与汉语方言相似。另一个例子是,当越南语族群与泰语族群(从北向南迁徙)和平交往时,越南语族群吸收了他们之前所缺乏的农业文化元素,最终形成了我们今天所见的丰富多彩的越南农业文化。

| 例如,如今在互联网上,我们看到许多“网络科学家”(这个词出自美国文莱皇家研究院教授L. Kelley的一篇文章)声称,越南语方言或粤语方言中存在“数万个”与汉语词汇相似的词语。然而,在这些所谓的“相似”词语中,只能建立起“学术语言学”所称的语音对应关系;这些“网络科学家”至今仍未指出这些词语之间所谓的语音规律。难道在越南南部,人们不是用“tía”来表示“父亲”或“爸爸”吗?这或许是粤语或闽南语中“爹”(拼音:diē;汉越语发音:đa)一词的音译变体,而在越南文化中,它被称为“cha”(在小说《水浒传》中,汉字“阿爹”的汉越语发音为“á đa”,被译为“哦,父亲”)。在这里,源自汉语的“cha”和源自南亚的“bố”这两个词仍然在越南语中同时使用;南亚文化并未被抛弃。 |

|

此外,越南和泰国人民在东南亚和平共处数千年,彼此借用了许多与农业相关的词汇。因此,越南语中增添了“运河”、“沟渠”、“洪水”等词汇。这些词汇并非越南语中与农业相关的全部词汇,而只是其中一小部分,它们只是丰富越南语词汇的外来词。

研究越南语的历史如何帮助我们了解越南文化的起源?众所周知,在研究“越南文化起源”的历史时,历史学的原则要求这些文化现象必须有“同时代人”的记载。然而,当我们谈论“越南文化起源”时,我们主要依赖于民间传说和10至11世纪及更早的中国史籍记载。对我们而言,“民间传说”具有历史内核,但它们并不完全等同于历史。至于10至11世纪及更早的中国史籍中关于南方越南社群的记载,既稀少又缺乏系统性。更重要的是,这些记载往往并非直接目击者的证词,而是基于传闻,由生活在北方朝代都城的学者编纂而成。因此,从公元3世纪左右开始属于越南社会文化的内容,往往取决于公元3世纪到10世纪中国学者“记录”或“注释”这些记录的方式或态度。

为了弥补或克服这一不足,史前学者采用跨学科方法,将历史语言学所使用的语言学数据视为最重要的资料来源之一,并结合考古数据进行研究。彼得·贝尔伍德教授在研究《农业社会的起源》一书时指出:“事实上,语言史揭示了许多重要的信息,而大多数语言学以外的学者似乎对此一无所知。我开始意识到,人类历史的某些方面必然与考古学家基于民族志文献中保存的文化比较记录所做的粗略重建截然不同。”他认为,“要理解历史上文化和人类学传播的过程,我们需要考虑许多不同研究学科的材料。首先是考古学,它是通过研究古代社会在地表或地下留下的物质痕迹来了解他们的学科……但考古学也有明显的局限性,因为证据往往是零散的,有时甚至非常模糊……其次是比较语言学……比较语言学比考古学的优势在于,对于一种现存语言而言,其语言数据库通常是完整的。”在此,我仅以彼得·贝尔伍德教授的案例为例来说明我的观点。这在当前的史前研究中是一个普遍存在的现象。

因此,研究越南语的历史使我们能够重构特定历史时期该社群的语言图景;进而,文化研究者便能“解读”或“识别”越南人民文化起源的特征。这正是历史语言学,特别是越南语史,如何为研究越南人民的文化起源,乃至研究一个社群的文化起源做出贡献。

依我个人观察,在需要深入的科学内容时,国家管理机构往往“询问”或“请求”科研机构的官员,而不是将任务委托给真正的科学家。陈智多伊教授评论道。

我们如何概括越南语在不同历史时期形成和发展的过程?正如我们在已出版的书中所述,越南语的形成和发展可以概括为以下几个历史阶段。越南语的发展历程如下:原始越语阶段,对应于“东山文化”时期,当时使用越南语的人民是东南亚的土著居民(故乡);古越芒语阶段,对应于越南历史上的中国统治时期;越芒语通用阶段,属于大越政权脱离北方统治的早期;以及古越南语阶段(13至15世纪),此时越南语和芒语发展成为独立的语言实体。之后,越南语发展到中古越南语阶段,并逐渐向南扩展,到19世纪中叶在越南达到现代越南语阶段。每个历史发展阶段都蕴含着丰富的越南文化信息。随着历史的发展,越南语在13世纪获得了喃字,这是历史上最早的文字系统;17世纪,拉丁字母也被引入越南语。喃字的出现极大地促进了越南语的质变,使其成为越南人生活中重要的文学语言。同时,本书基于对历史语言变迁的分析,论证了“Lạc Việt”(越南)这一名称是居住在东南亚大陆的孟-高棉语族群的自称,该族群也包括使用越南语系语言的人群。

在讨论过程中,我们意识到历史研究是一项复杂、持久且需要长期投入的工作。那么,如今语言史与越南文化史之间的关系是否得到了足够的重视和研究投入?原因何在?在我们看来,越南语言史与文化史之间的关系直到最近才开始受到公众关注。造成这种滞后的原因有以下几点。首先,这源于语言学领域本身。尽管语言学是语言学的一个分支,但它又处于许多其他社会科学和人文学科的交叉领域,这使得它极其复杂,而且无论从字面意义还是比喻意义上来说,都显得“枯燥乏味”。在我国,如果某个领域如此“复杂而枯燥”,很少有人愿意涉足。例如,在20世纪后期,为了收集撰写几篇相关文章的资料,我们不得不不分春秋,跋涉到广平、河静、义安等西部地区,甚至冒着生命危险,无论雨季还是酷暑。如果这方面的专家寥寥无几,其他学科又如何能够利用我们的研究成果呢?此外,在越南,科学界,特别是那些负责管理文化起源相关科学研究的人员,往往认为仅凭历史研究的结果就足以形成最终观点。直到最近,当一种新的跨学科方法在外部得到验证,克服了研究的不足之后,人们才开始认识到比较历史语言学对文化史研究的贡献。然而,承认贡献是一回事,推广贡献又是另一回事。第三,这取决于那些负责管理该领域科学研究的人员。

老街市 Pom Han 小学学生越南语课程。

因此,当你问“这项研究是否得到了足够的投入?”时,简短的回答是“否”。而当你进一步追问“为什么?”时,我个人认为,我提出的三个理由已经足以说明,为什么在我国,人们在介绍越南文化史时,会“安于”目前的研究方法和已有的知识。为了更详细地说明这一点,我们不妨以“越”(Lac Viet)这个地名引发的舆论风波为例。这充分说明了当今我国在推进越南语言史与文化史关系研究方面所面临的重重困难。

面对资料匮乏、研究时间有限、投资不足等诸多困难,他和语言学家们是如何组织越南语历史研究的呢?

可以说,研究越南语言史与越南文化史之间的关系在文献资料、研究时间和团队组建等方面都面临诸多困难。如何开展这项研究?几乎是不可能的!原因有很多,但最显而易见的原因之一是,广义而言,比较历史语言学这一子领域需要投入大量精力,而其研究成果却无法直接应用(因为它是一门基础学科),只能作为其他社会科学和人文学科子领域的基础。换句话说,对我们来说,似乎对这一领域的研究是可以接受的,但缺乏研究也不会造成任何损害。正如我们前面分析的那样,这种态度本质上源于我们目前对现有关于越南文化起源的科学结论的安于现状。与此同时,在邻国或社会科学和人文学科发达的国家,人们的想法却截然不同,他们并不完全相信现有的解释是科学真理。国际学术界很可能会基于他们的研究成果,从语言史的角度出发,发展出与越南历史文化相关的内容。届时,对此感兴趣的人士将能立即理解我们的研究方向。我们(此前阮泰干教授、潘玉教授、何海翠研究员等人以及我本人都曾怀有此梦想)希望比较历史语言学能够编纂一部真正的“越南语词源词典”,为越南历史文化研究做出贡献,但这似乎(或者说,不仅仅是似乎)难以实现。

或许,与对越南和东南亚问题感兴趣的历史语言研究中心合作是一线希望。然而,在当今时代,合作研究必须建立在平等的基础上,尤其是资源平等,才能取得同等成果。同时,根据我个人的观察,在越南,对于专业性很强的科研工作,国家管理机构往往是“请求”或“要求”科研机构内部的权威人士,而不是将任务委派给真正的科学家。此外,并非所有科研机构的权威人士都真正关心科学,也并非所有他们都是真正的科学家。选择特定科学领域的合适专家来分配任务才是更有效的做法。为了实现这一点,不仅语言学家,研究管理人员也必须携手合作,共同组织越南语历史研究。