据《现代越南作家》(越南作家协会出版社,2020年)一书记载,在总共1623名成员(包括200多名女性成员)中,有134名成员来自河内大学(现河内国家大学)文学院。这134名成员中有35名女性作家,她们主要从事三个领域的研究:诗歌(15人)、文学(11人)以及理论——批评与翻译(9人)。值此春回大地之际,我想简要概述一下这群才华横溢的作家是如何在文学院悠久的传统中成长起来的。因此,提到“文学作家”,人们往往会想到来自河内大学的作家。历史记载:1945年10月10日,胡志明主席签署法令,成立了文学院(当时称为文学院,不久之后,国家教育部的一份文件将其正式命名为河内国家大学文学院)。

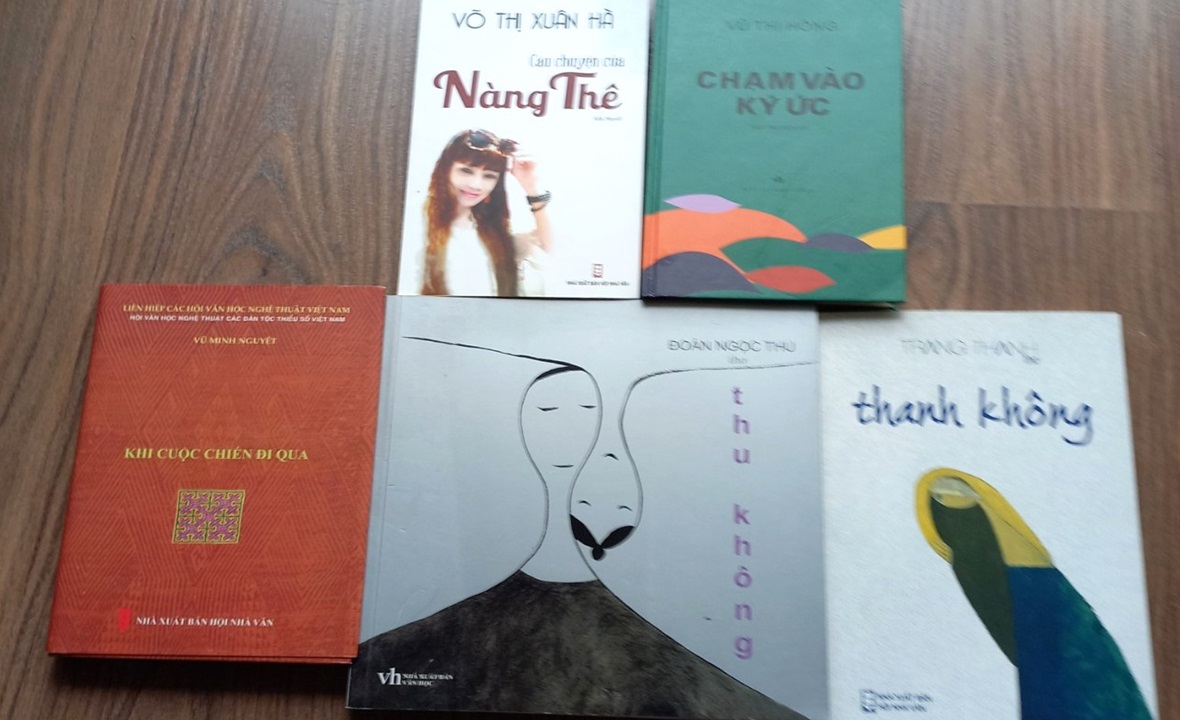

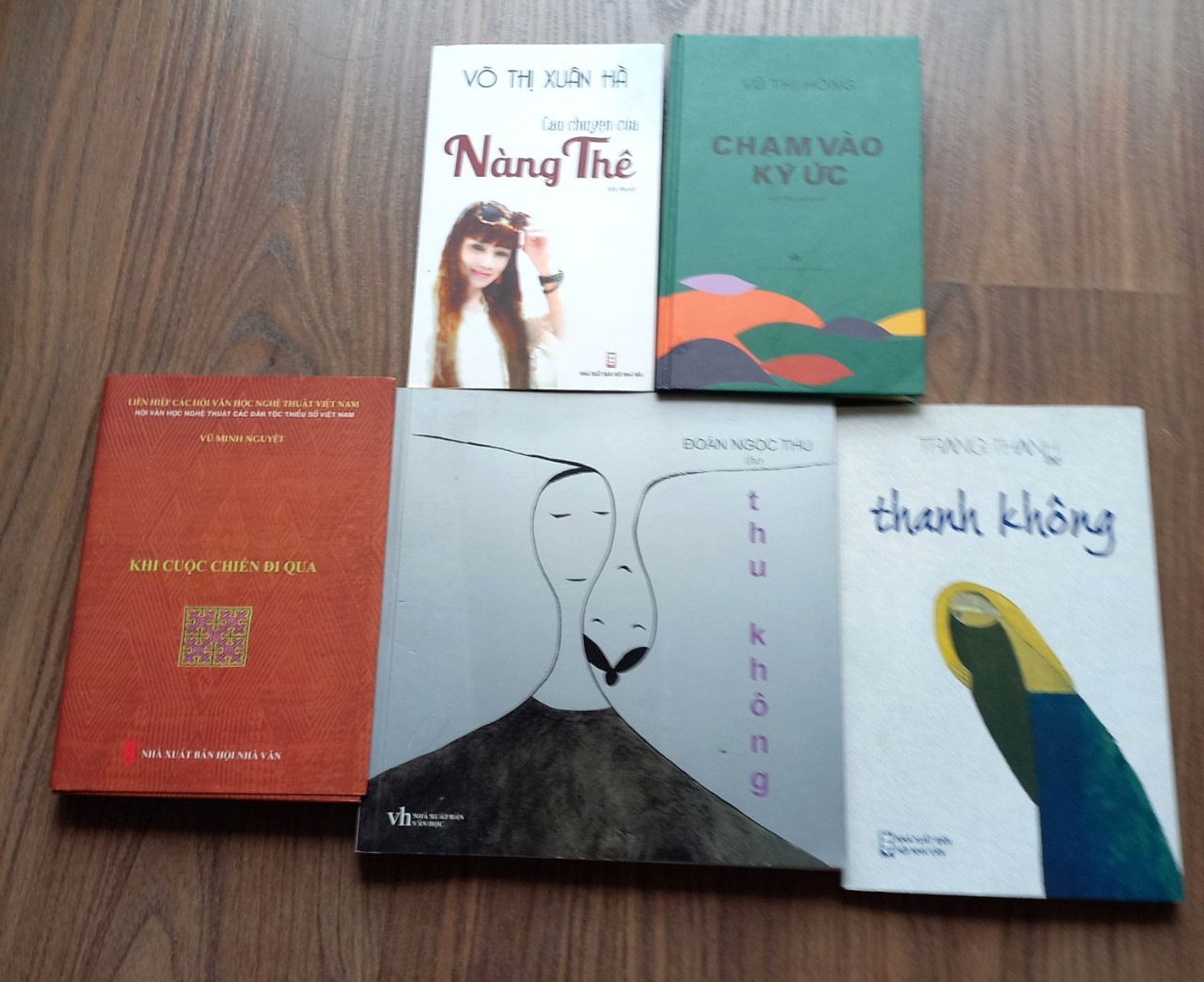

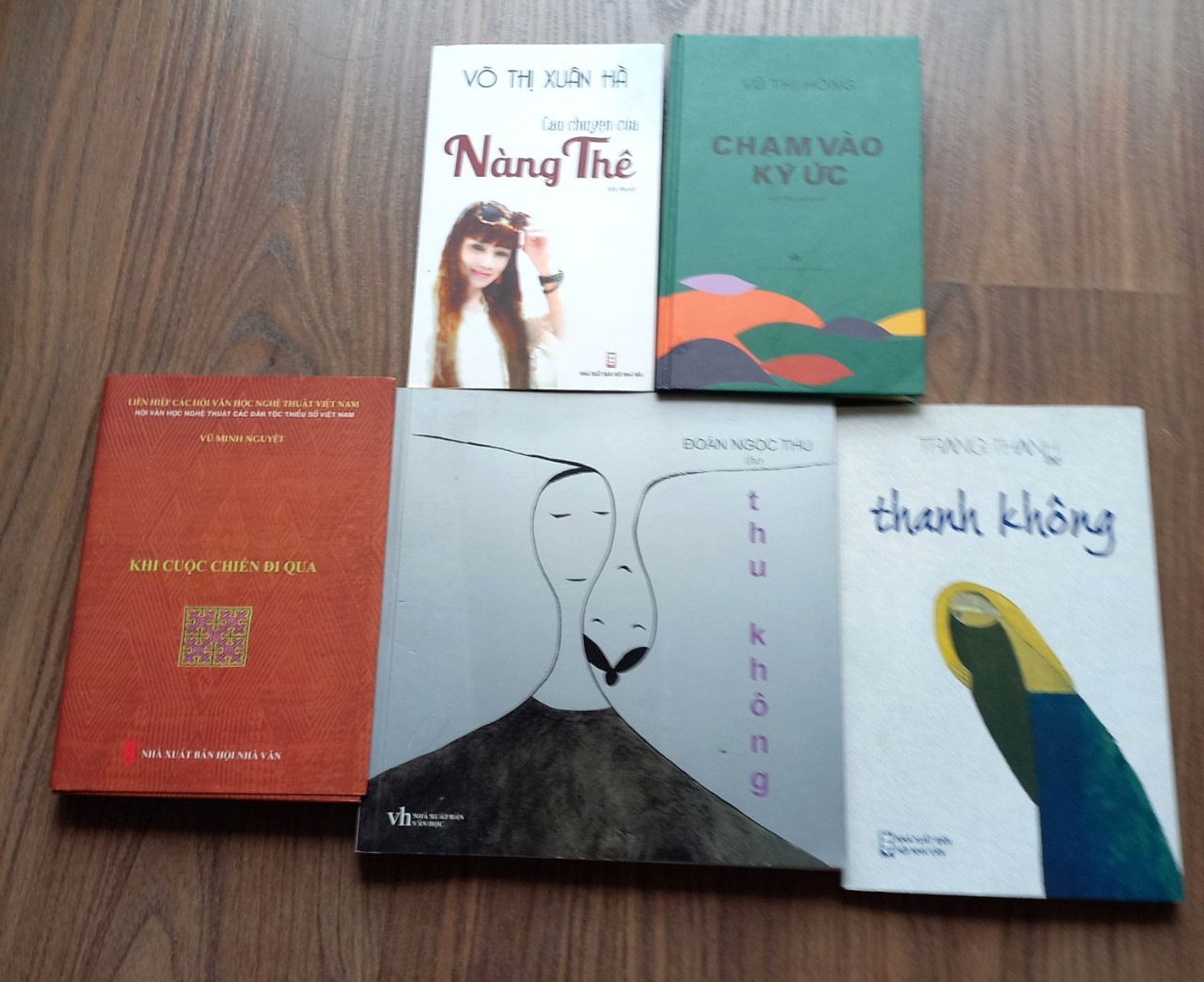

在散文领域,涌现出一批由11位女性作家组成的群体,她们的名字早已为全国读者所熟知:洪珏、武氏红、黎芳莲、黎清娥、阮芳莲、阮氏玉海、阮氏秋惠、秋庄、武氏豪、武氏春霞和武明月。其中,有些作家亲历了“红火与冷水”时代的战争,例如阮氏玉海、洪珏(1944-2015)和武氏红。因此,她们的作品饱含生活的苦涩,蕴含着崇高的奉献精神,其文风始终平静、朴实、沉稳,没有后世作家作品中常见的喧嚣与浮夸。她们书写的,是战火中依然鲜活的生命,依然值得爱的岁月。她们作品中的人物都是平凡人,经历丰富,却也蕴含着时代的非凡之处。她们的文学追求美与英雄主义。后一代作家,如黎芳莲、秋庄、黎清娥、阮氏秋惠、武氏好、武氏春河和武明月,广泛接触到文学革新的氛围,因此她们的作品更显热情奔放、自由奔放。她们的作品关注日常生活的方方面面,同时也不忘为女性权利发出强有力的、发自肺腑的呼声。在文学界,如今成功的女性散文作家群体中,常常包括文学院的几位女作家,例如武氏春河、武氏好和阮氏秋惠。有人称她们为短篇小说界的“车、炮、骑士”三人组。我们认为,这种说法并不夸张。文学研究者至今仍认为“散文是革新时期文学的门面”。甚至有人将“越南文学比作女性的脸庞”(指的是越南文学的人文性、细腻性、平衡性、和谐性以及丰富的精神内涵)。女性作家尤其擅长短篇小说——这一文体引导作家关注平衡、和谐与比例之美。文学院的女作家们为提升越南短篇小说在现代的地位做出了卓越贡献。如果谈到越南短篇小说的未来,那么文学院的女作家们为设计和塑造这个未来做出了重大努力。

在诗歌领域,河内大学文学院涌现出众多杰出的女诗人,如裴心心、裴氏春梅、段氏玉白、段玉秋、河芳、黄金勇、黎明怀、黎秋、阮氏红、潘玄秋、陈氏胜、张氏金勇、雪娥、义仁和庄清等。以黎秋、义仁、阮氏红和河芳为代表的老一辈诗人更是越南现代文学的杰出代表。例如,诗人黎秋曾直接参与1975年平定省归仁市的解放和收复运动。她曾任第九届(1992-1997)越南国会议员,并担任平定省文艺协会主席。诗人黎秋已出版十部诗集。她的诗歌饱含公民情怀,却又不失个人情感。她的诗歌与生活紧密相连,因为它深深扎根于生命这棵常青之树。伊妮也是一位才华横溢的诗人。她被誉为战后“革新派”诗人之一。她的诗歌热情洋溢而不软弱,深邃而不晦涩,拥有独处的优美而不孤寂,充满了动人的忧伤。她也出版了十部诗集,并于1986年凭借诗集《坐着织毛衣的女人》荣获越南作家协会奖。2015年,她荣获瑞典Cikada文学奖。鲜为人知的是,她也是一位足球迷,经常为拥有帅气球员的国家队加油助威,例如法国、意大利和西班牙。在文坛革新浪潮中涌现出一批年轻诗人,其中包括雪娥、段玉秋和潘玄秋。有人称她们为当代女性诗歌的“三根支柱”,这绝非夸张。然而,在诗坛引发最大争议的当属潘玄秋,她的三部诗集(《侧卧》、《空胸》、《独立伤痕》)每次出版都会激起公众的讨论。仔细想想,这些或许是这位诗人尚未达成目标的探索与实验。雪娥凭借诗集《幻觉》荣获2003年越南作家协会奖。雪娥是一位人生经历丰富多彩的诗人,她诗歌中对命运的超越深刻而微妙。段玉秋则堪称“二合一”的奇才(新闻与诗歌创作兼具,且在两个领域都卓有成就)。有些诗人默默耕耘,成就斐然,例如黎明怀、张氏金蓉、黄金蓉、裴氏春梅和段氏玉白。她们的诗歌谦逊、含蓄、精致而深邃,如同低语,如同知己,如同知己,留下许多挥之不去的印象和回响。在视觉和听觉文化逐渐掩盖阅读文化的当下,许多人不禁担忧:“诗歌的未来何去何从?”但只要诗歌足够优秀,它仍将以其高雅的姿态,作为一种精妙而神圣的语言艺术而存在。值得庆幸的是,文学院的女诗人创作了许多优美的诗篇(尽管如今诗歌难以畅销,但它是美,是自然赐予人类的珍贵礼物)。

文学理论家、评论家和翻译家的年龄普遍比诗歌和散文领域的从业者要大一些。这不难理解,因为这个领域需要丰富的经验积累、广博的知识和精湛的写作技巧,往往导致他们进入文坛的时间较晚。幸运的是,在当今的文学理论家、评论家和翻译家中,来自河内大学文学院的女作家们做出了卓越的贡献。她们的名字早已深入人心:碧秋、刘庆寿、李怀秋、梅香、玉廸、阮氏明泰、清德贞宝、绍梅和孙芳兰。作家玉廸曾任《文学艺术报》副总编辑,如今已年过九旬。她很少写评论,写作也并非一帆风顺。但正如古人所言,“质量胜于数量”。她的作品《与作家阮俊的访谈录》广受好评,多次再版。她的作品风格严谨专业,兼具文学性和实用性。她也是越南红十字会的积极社会活动家。作家绍梅(1935-1995)曾任《文艺报》文学评论部主任,是一位系统严谨、考究深刻的文学评论家。她一生都坚信“文学批评如同科学与艺术两岸蜿蜒的河流”(自述)。革新开放时期(1986年)后,涌现出一批女性评论家,包括梅香、孙芳兰、碧秋、阮氏明泰、李怀秋和刘庆寿。这六位女性作家都拥有很高的学术头衔和学位(均为副教授或博士)。她们曾任河内国家大学讲师,并在越南文学研究所担任高级研究员。她们挣脱了某些人所谓的“学术机构”,甚至如某些人所言的“学术精英”的束缚,投身于当代文学的创作和研究。她们的研究对象是越南现代文学(涵盖各种流派、风格和体裁)。当然,她们的作品规模不及男性作家那样宏大。然而,她们在诗歌鉴赏和文学批评方面却展现出深刻而细腻的洞察力。“1975年后作家”的概念近期在一次全国性学术会议上提出,其中包括河内大学文学院的杰出女作家(作家碧秋曾撰写一篇全面而富有洞见的文章——《1975年后的女性研究者和批评家》)。碧秋和李怀秋分别于2015年和2016年荣获中央文艺批评委员会奖。文学翻译家郑清德则专注于翻译中国现代文学。由于文化上的相似性,中国文学与我们有着密切的联系。文学翻译是一项艰巨的艺术创作。许多读者更喜欢由译者郑清德翻译的鲁迅短篇小说集(该小说集曾获鲁迅文学奖)。

随着春天的到来和春节(农历新年)的临近,我想与远近的读者分享河内大学(现越南河内国家大学)文学院35位女作家的生活点滴,她们也可以被亲切地称为文学院的女作家们。

河内,2023年12月