因为即使在黄春义教授去世后,几十年过去了,但他这位革命性知识分子和教师的学术影响力、科学热情以及冷静沉着的风范仍然像钟声一样继续传播和回响,延续到 21 世纪。

在为我那篇充满怀旧情怀的关于倪教授的文章寻找标题时,我犹豫片刻,脑海中突然闪过四个字:“伟大的教授”。除此之外,别无他选。在我看来,倪教授无疑是大学界乃至越南新教育体系中最具影响力的人物之一。他生前经常开玩笑说:我是世界上任职时间最长的部门主管。“我们多次听到他重复这句话,尤其是在他把自己比作阮如昆嵩教授——‘世界上任期最长的校长’时。他说这话时,伴随着爽朗而欢快的笑声,我们立刻意识到其中既有自嘲,又有自豪。因为在战争和革命时期,大学校长和学院院长的职位并不受限于任期限制。这些职位是责任和声望的象征。黄春二教授就像一列火车,带领河内大学文学院走过了一个完整的任期——抗美战争时期。”

在我生动的学生时代记忆中,教授高大的身影依然巍然屹立,如同上世纪六七十年代河内那些参天古树。而我的战时记忆更加深了我对他的这种威严印象。

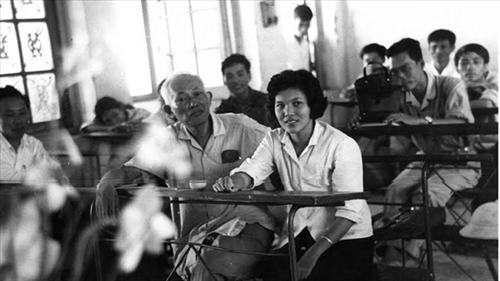

黄春二教授和他的学生们

1970年,16岁的我收到了录取通知书。文献综述——这是河内大学文学院的简称。我苦心筹划了三年的“文学院”梦想终于实现了。我们学校校长的名字“Ngụy Như Kontum”是所有大学校长名字中最长的,与其他大学校长的名字截然不同,听起来像一首诗。而我们文学院的系主任教授“Hoàng Xuân Nhị”的名字,听起来如此温柔亲切!

当父亲听说我被某个系录取,并且有一位教授教我时,他让我带一副垫子作为礼物送给教授。如果你希望孩子接受良好的教育,就要珍惜老师。我同情父亲,但他却不同情我。看着从恩加山寄来的厚重光滑的白色豆席,我感到无比沮丧。我怎么可能接近黄春义教授呢?整个学期我只见过他几次,每次都是他骑着摩托车,外套随风飘扬。在我们T1/E104班,也就是文学与语言学专业的第十五届学生中,只有少数几个人会翘课去听黄春义教授给高年级学生讲课。每次他出现在校园里,我们班都会通知大家跑到窗边,俯身仰望他。我的朋友,一个来自义安省昆强的年轻人,甚至吹嘘说他闻到了黄春义教授摩托车的尾气。烟雾闻起来很香,所以这位老师一定用的是比汽车汽油更贵的汽油。“他说完这话就笑了;我不知道他是认真的还是开玩笑。”

1971年,我带着学生时代特有的喜悦和兴奋来到了这里。那一年,文学院迎来了建院十五周年。为了庆祝,我们班制作了墙报,练习了表演艺术,还定期进行体育锻炼。起初,我们计划表演竹竿舞,但由于竹子难找,只好放弃,改成了合唱。我们既羡慕又佩服高年级的学长学姐们——K14班。他们合唱了《射箭节前》,还有一个非常漂亮的女生男扮女装,表演了精湛的《占婆花》舞蹈。文学院举办了一场盛大的十五周年庆典。文学院和历史学院的公共水箱非常大,但庆典的舞台甚至比水箱本身还要高。所有的表演都很精彩,但我最兴奋的是黄春二教授的诗歌朗诵。我渴望听到他清晰的声音已经很久了。我听说有一位技艺精湛的长笛手想为教授的诗歌朗诵伴奏,但尝试了几次后,教授否决了这个想法,说他的诗歌对音乐要求很高。然后轮到教授朗诵了。文学系和历史系的听众都站了起来,挤到舞台周围。系里租的音响有点杂音,所以教授建议直接朗诵,以保持诗歌的新鲜感。我设法挤到了他脚边。这是我第一次离教授这么近。他和我想象中的一模一样。一位教授应该年长,头发花白,身材高大威严,穿着只为保暖,就像尼教授那样。他的外套肯定是西式的,不是新的,甚至可能有点皱,但绝对优雅,而且非常保暖。冬天,像我们这样瘦弱的住校生,盖着他的外套,两个人可以像盖毯子一样挤在里面,安稳地睡到天亮。教授把手伸进外套口袋。口袋很深。他悠闲地掏出一支香烟,掰成两半,把一半放进烟斗里,然后点燃,轻轻吸了一口,笑了。学生们鼓掌欢呼。看来,诗歌朗诵自那时起就一直存在了。

老师开始朗读。他的声音是河静省的口音,并不洪亮,略显低沉沙哑,但却有一种穿透力,每个字都像水滴落入洞穴般渗入我们的心中。

但青年公社的灵魂

如此幸运的邂逅,千年一遇。

离舞台不远有一条小路,路两旁长满了古老的红木树。许多学生想坐在高处观看表演、聆听诗歌,便混入孩子们中间,爬上了树。绿色的平台承受不住如此重的重量。就在教授的诗句最动人之处,树上的听众同时向前倾身,竖起耳朵仔细聆听。红木树失去平衡,倾斜、连根拔起,轰然倒塌,发出一声响亮的、既惊愕又欣喜的叫喊。舞台上,倪教授继续热情洋溢地朗诵,似乎对发生的一切浑然不觉。我的几位学长评论道:倪教授的诗歌是科学家的诗歌,注重内容而非形式;虽然简单,却拥有撼动人心的力量,甚至能触动植物和人的根基。

(1).jpg)

1971年9月,我们K15班的二十名学生,还没上过Nhi教授的一节课,就被要求应征入伍。班上所有男生都必须自愿报名,但其实我们谁也不想去。大学只读了一年就要离开,实在太可惜了。我们怀着敬仰和怀念的心情,读着那些教授的名字,以及他们著名的笔名:丁嘉庆、北浪氏、尊嘉银、杜德孝、黎廷奇、黄如梅、阮文科、潘居德、河明德……那一年,我们入伍正值雨季。红河水位上涨,堤坝岌岌可危。在集合出发前,我有幸将文学系图书馆的一楼书籍搬到四楼,以防城市被洪水淹没。我抱着一摞摞书,一步一步地爬上楼梯,心中充满了对何时才能重返校园的忐忑。战后,我是否还能活着回到系里,阅读这些书籍?为什么黄春二教授在西欧求学之后,会回到越南撰写俄罗斯文学教材,研究胡志明主席的诗歌?当然,这些问题并没有影响我前进的步伐。然而,在广治前线浴血奋战的那些年里,我始终鼓励自己,我是在为河内大学的和平而战,昆嵩教授和黄春二教授都在那里工作;战后,我一定会活下来,回到北方,回到那个地方。

战争尚未结束,我受了伤。幸运的是,我比许多同学都早得多就回到了学校。我有幸聆听了倪教授精彩的讲课。我还亲眼目睹了他因吟诵胡志明的诗句而哽咽的时刻。“第一是魔鬼,第二是鬼魂,第三是学生。” 我不知道是哪个班级的学生流传着这样一个轶事:倪教授每年都会在吟诵到这些诗句时潸然泪下,因为他的教科书里总会在括号里附上这段话。这里在哭泣起初,我非常认真地想:如果那是真的,那就一点也不好笑,因为那将是非凡才能的标志,展现了卓越的教学技巧,一种教学艺术。因为有一次,我看到那位老师哭了,我也跟着哭了。

后来我才知道,那些谣言、那些轶事,不过是那些调皮的文学系学生为了揭开谜团而编造出来的。老师的眼泪是真的,是发自一位老人胸膛里纯真心灵的真挚泪水。尼老师带着这颗年轻的心活到了生命的尽头。或许,那也是那个时代最后的泪水,一个正在逝去的时代……令人惋惜。

我认为黄春二教授属于生不逢时的知识分子群体。他们是越南科学家,却不得不生活在一个科学并非首要关注点的环境中。据说,胡志明主席看到陈德草从法国返回抵抗阵地,欣然接受抵抗任务时,曾开玩笑说:“草没有自己的归宿……”陈德草被安排去做秘书。陈大义被派去制造武器,这很符合他的专长。精通核物理的阮如昆嵩暂时承担了教育管理工作,以节省资源。当时的抵抗运动并不需要哲学或核武器。每一位知识分子都必须为了抵抗运动牺牲自己的优势,在自己不擅长的领域工作。黄春二教授早年也不例外。读了何明德教授的著作《一位教师的回忆录》后,我对这一点有了更深刻的理解。德教授认为,“如果倪教授当初选择研究外国文学,他会取得更大的成就。”许多其他教授也认为,倪教授对俄罗斯文学和胡志明主席诗歌的研究与教学,主要源于他作为先驱者的责任感,他放弃了西方教育赋予他的专业知识,勇于探索未知的领域。幸运的是,凭借他精通法语、德语和文言文,他以最快捷、最有效的方式开辟了道路,成为奠基者和先驱,为他的学生和同事铺平了道路。

鲜为人知的是,1936年,倪教授凭借留学促进协会的奖学金前往法国留学,专攻文学和哲学。仅仅一年后,他便获得了哲学学士学位(1937年)。在法国期间,他将许多越南经典文学作品,如《刘平阳黎》、《征富岩》和《传桥》翻译成法语,此外还翻译了俄罗斯文学史著作以及高尔基和马雅可夫斯基的作品,这些译作发表在杂志上。法国美居酒店1946年,他回到越南参加抵抗运动,负责南方地区的文化工作。1947年,他被南方抵抗运动行政委员会任命为报社负责人。《La Voix Du Maquis》《抵抗之声》是革命战争区第一份外语报纸。《La Voix Du Maquis》抵抗政府的宣传工作促使法军中的欧洲和非洲士兵开小差,加入抵抗运动。由于他精通英语、法语、德语和俄语,委员会指派他担任从法军开小差的国际士兵队伍的政治委员。1947年,抵抗政府任命他为抵抗文化研究所所长。文化部门与教育部门合并后,他被任命为南方教育局局长。1949年,黄春二参与创办了潘楚贞特设教师培训班,为抵抗力量提供文化培训。

日内瓦协议签订后,他移居北越,被任命为教授,并于 1956 年至 1982 年在河内师范大学和河内综合大学任教。他曾担任河内综合大学文学院院长,也是越南作家协会和越南艺术文学协会的创始成员。

1978年毕业后,我有幸被分配到文学理论与现代越南文学系,与教授共事。尽管我们一起工作了近十年,教授仍然记不住我的名字。我对此并不太在意,因为我有一个令人欣慰的例子。当时才华横溢的阮伯清(Nguyen Ba Thanh)——他不仅学识渊博,还为工会工作,每月都把教授的工资送到他家——教授却只记得他名字的一半。教授常常会点头,表示他很清楚阮伯清的名字:我现在想起你的名字了,同志阮班,我非常想念你。“如果我,范清雄,加入工会并缴纳我的工资,我相信老师会这样记住我:范汉……我太爱他了。就这样。

战后八十年代,我从未感到生活如此压抑。一个年轻大学教授的薪水微薄,勉强糊口几天都不够。我主要靠家里母亲的工资度日。父母很看重儿子在大学教书的名声,所以我便开始在经济上占他们的便宜。每隔几个月,我就会写信威胁要辞职跳槽。父母害怕,就给我寄钱,鼓励我。被我骗了好几年后,有一天,听到我的威胁,父母一致说道:“那你就辞职吧!谁来养你到老啊?”

失去所有支持后,我埋头学习俄语,试图忘却饥饿。也是在那段时间,尼教授提醒并鼓励了我。我不记得他的名字了,但他知道我负责文学理论课程。有一次,他问我:“同志,过去一年俄罗斯和西方文学理论有什么新进展?”我哑口无言,答不上来。听完我的讲述后,他告诉我:“你得更加努力;以前,几个月就能流利地阅读俄语杂志。”受他的影响,我抛开所有烦恼,勤奋地查阅词典,练习翻译。

有一次我去老师家,向他抱怨生活不易。他看了我很久,然后说了一句话,我至今记忆犹新:我是一名大学教授,但我仍然需要早起去打水,排队买便宜的蔬菜。“老师说完,悠闲地抽了一口烟斗,目光久久地盯着面前的墙壁。当然,那墙壁并没有什么特别之处。他神情忧郁,陷入沉思,思绪万千。过了一会儿,他喃喃自语了几句话,仿佛在自言自语:“重要的是国家统一!“

我走出教师办公室,走出金莲公寓D栋,他的话语如同战时一壶清凉的饮用水般萦绕在我心头。我抬头望向蓝天:国家现在统一了!“那是一个真理,一个日常真理,一种真正的幸福,一种每天都能感受到的幸福,我为什么会忘记呢?好几次躺在战友的遗体旁,我渴望和平,梦想和平,却仍然认为那只是个遥不可及的梦。如今和平真的到来了,国家也统一了,我为什么会忘记呢?尼老师提醒了我民族生活中最伟大、最根本的价值。他让我坚信:困难终将过去,统一已经到来,我们将拥有一切。我知道他相信这一点。如果他相信,那么我也相信。”

战后,国家确实非常贫困。最初,我们为结束多年的苦难和死亡而感到无比喜悦和兴奋,呼吸着和平的空气,对国家的未来充满憧憬,但很快,我们就开始对国家的经济前景感到困惑和失望。那时,全国都在挨饿。我们这些年轻的教师不敢参加体育运动,因为哪怕几分钟的运动都会让我们感到饥饿。公用厨房要到11点半才会响起吃饭的铃声。通常,到了10点,我的肚子就开始咕咕叫,让我焦躁不安,根本无法看书。一位年轻的教师饿得不行,竟然和一位食堂工作人员谈起了恋爱,这样她每顿饭都会给他多一块烧焦的米饭。幸运的是,这段看似偶然的恋情最终发展成了婚姻。我曾写过一篇短篇小说,获得了陆军文学艺术奖。饿得不行,我拉着巴清一起去编辑部领奖,打算把奖卖了去买越南河粉。何必留着做纪念呢?我们不是想出名,但说到底,我们实在是饿坏了。我什么都卖,不管是金廷钢笔、朗东保温瓶,还是任何杯子碟子。我都按黑市价卖……中午时分,我和巴清领到了奖。我们欣喜若狂,找了个僻静的地方问哪里可以卖。打开一看,奖品竟然是一尊来自北坡的胡志明主席雕像,还有一本党史。我们紧紧抱着雕像,一路上哭笑不得,把它抬了回去。

正是在那段艰难岁月里,倪教授展现出战胜逆境的典范。他常常熬夜读书写作,甚至撰写论文反对北京的扩张野心。他受过西方教育的严谨治学风格和强烈的爱国情怀,使他成为霸权主义和扩张主义意识形态的坚定反对者。有一次,他甚至在学术会议上当众用粗俗的语言咒骂侵略者。

有一年,河明德教授带领文学系的学生到103军医院进行实地考察,记录医院里的善行和杰出人物。或许是得益于河明德教授的外交手腕,实习结束时,研究所为我们举办了一场非常正式的欢送会。“四十心”——当时我们私下里窃窃私语的这两个字,意思是……喝一杯。我欣喜若狂,激动得胃里翻江倒海。就在欢送会开始前,黄春二教授突然骑着摩托车驶入院子。摩托车的尾气还没散去,研究所所长杜春合教授就冲出来迎接他。两位先生拥抱在一起,用法语说着什么,我们听不懂。我和所有实习生都跟着他们。几个会说法语的学生也跟了过来,一边偷听一边断断续续地听懂一些,偶尔给我们翻译一下,这倒也挺有意思的。不过,听得太多也让人觉得有点累。研究所的院子与军事医科大学的校园相连,所以又长又宽。我们不知道聚会在哪里举行,所以最好紧跟着两位教授。在古希腊,亚里士多德和其他哲学家会带领学生到森林里进行学术对话,这大概就是类似的情景。两位教授,一位研究胡志明主席的诗歌,另一位研究解剖学——两个截然不同的领域——正兴致勃勃地交谈着。教授们走,我们就跟着走;他们停下来,我们这些学生也跟着停下来,努力保持一种既亲切又得体的距离。跟着教授们,我们不可能迷路。抱着这样的想法,我们跟着他们走了半个小时。有些人等得不耐烦了,想离开,但当我们看到主人那位教授领着Nhi教授走进一栋房子时,我们兴奋地跟了进去。可是过了一会儿,我们意识到自己迷路了。我们不知道两位教授往哪个方向走了。片刻之后,Nhi教授跑出来训斥了我们:我说的又不是文学或诗歌,我为什么要听这些?我是在问霍普教授他对泌尿系统的看法。主持人霍普教授补充道:我们正在找地方方便。禁止饮食。聚会在宿舍区举行。如果需要上厕所,请先进去再过来。“

我们哈哈大笑,小跑着返回,轻松地跑了将近一公里。

我回忆并讲述这个故事,并非出于幽默的目的。我只想强调一点:一段艰难的时期已经过去。但那段日子,我们凭着信念生活。我们爱戴我们的老师,我们信仰他。他所做的一切都是正确的,所以跟随他,即使路途遥远,也能让我们安心,因为我们知道不会迷路。

1990年,我在布拉格完成了五年的研究生学业后回到了越南。我几乎两手空空,身无分文,没有学位,但最重要的是,我失去了副博士学位。1989-1990年的“天鹅绒革命”席卷了这座“百塔之都”,也带走了我那篇关于捷克社会主义现实主义的论文。捷克的教育和学术界抛弃了共产主义意识形态和马克思主义方法论,我不得不重写论文。我的导师被解雇了。我没有勇气向流亡海外的教授寻求帮助。我放弃了未完成的论文,回到了家乡。我带着忧郁和沉重的心情回到了家,背负着那场难以想象的暴力而迅速的革命带来的痛苦经历。我想见见许多朋友和同事,想见见倪教授,告诉他世界正在改变。当然,这仅仅是我的一个愿望。没有人有时间听我说话,也没有人相信我。

经过多年孜孜不倦的研究、教学和奉献,黄春二教授的公寓依旧如故,旧时的石膏墙依然完好无损。唯有他的脚步声变了:变得短促而缓慢。金莲公寓楼里的每个人都无法忘记他晚年漫步街头的姿态。有人将他的脚步声比作孤独的老人冉阿让,冉阿让失去了珂赛特——他最后的慰藉。河明德教授回忆说,黄春二教授在生命的最后一年,身体迅速衰弱。但当人们到他病榻前探望时,他仍然会许下承诺,给予鼓励:同志们,请保持信念。等我病好了,我将就知识分子问题向中央委员会作报告,重点阐述知识分子工作的成功之处和不足之处。“

就是这样。直到生命的最后一刻,黄春义教授都坚守着他的信仰。他信仰党中央,他相信自己。他相信自己有能力影响他人,并相信这种影响会给他人带来幸福。他临终遗言(要坚持你的信仰)让我想起了陈文耀教授在得知陈德草教授因范仁文嘉事件而遭受迫害时所说的话:“无论如何,这样对待知识分子是错误的,尤其是像陈德草先生这样的人。”

陈文耀教授关注的是单个受害者,一个典型的案例。而我们的老师倪先生则关注的是大众——我们所有人。不仅如此,他还思考人际关系。党及其与知识分子的合作。

1991年,Nhi教授去世后,遵照他的遗愿和家人的意愿,文学系继承了他的全部藏书。我和Nguyen Ba Thanh先生(再次强调,Thanh先生)被指派负责接收藏书,并安排人力车将藏书运送到系里。

走进房间,我感到一阵寒意袭上脊背。读到苏友对胡志明主席逝世后吊脚楼的描述时,我也曾有过类似的寒意:“三间空荡荡的房间,没有一丝香烟。” 但现在,在倪教授的图书馆里,我眼前的房间并不空旷;相反,它很拥挤,我依然感到一阵寒意。倪教授的办公室里堆满了书籍。一排排的德语、法语和俄语书籍,地图册,还有厚重的大词典——就像古老欧洲广场上的鹅卵石。有人曾这样说过:图书馆就像一座墓地,因为书籍就像人类智慧的遗骸……

由于囊中羞涩,无力点香祈福,也无力请求老师允许我从书架上取下第一本书,我双手合十,默默缅怀我的老师:他所著所读的书籍并没有给他带来财富、豪宅或汽车,它们只为他赢得了名望和信仰。老师,如果您早些少些轻信,少些盲目地信仰那种纯粹的、古典的共产主义信仰,多些怀疑,那么您的晚年想必不会如此艰难。

Lieu Giai,2014年5月14日

作者:副教授。范清雄教授、博士

最新消息

旧新闻