阮承喜副教授、博士、功勋教师于1937年出生于“千年河内”的核心地带(巴亭郡杭科街)。他的祖籍是河亭村(现属青春郡),母亲来自拉富村(原属河西省)。从当时河内三所最负盛名的高中之一(阮廌高中,另外两所是朱文安高中和长王高中)毕业后,他考入河内大学历史系,成为该系首届学生。他的同班同学中不乏后来在历史学界赫赫有名的人物,例如潘大端教授、人民教师奖获得者武阳宁教授、人民教师奖获得者黎茂汉副教授、功勋教师奖获得者范氏心副教授等等。据说,在历史系首届学生中,他是佼佼者之一。然而,与许多同龄人不同的是,毕业后他却被分配到高中任教历史。在河南和河内的教育部门/办公室教书和工作了三十年后,直到 1990 年,53 岁的他才应时任系主任潘辉黎教授的邀请,回到历史学院古代和中世纪越南历史系担任讲师。

人们或许会认为,当高中老师就意味着教书,无需做研究。但他并不甘于平庸。凭借对科学的热情、积累的知识——尤其是从英文和法文书籍中汲取的知识——以及与生俱来的信息吸收能力,他默默地进行写作,虽然数量不多,但字字珠玑。

20世纪80年代初,他决定攻读研究生学位(在越南)。当时,研究生,尤其是历史学专业的研究生,都非常少见。他选择了河内——这座他出生和成长的地方,见证了它的诸多变迁——作为研究对象。1984年初,他的博士论文《升龙——17、18、19世纪的河内:一座中世纪城市的社会经济结构》通过答辩,成为历史系首批博士论文(当时称为副博士学位)之一。我记得答辩当天(在黎圣宗街19号),许多人到场,其中不乏历史学界的知名人士。后来,这部著作于1993年出版成书,立即引起了国内外研究者的关注。近 20 年后,它已成为一本不可或缺的书,在研究升龙-河内,特别是 17、18 和 19 世纪的历史时,无论是阅读、提及还是引用,都不能忽略它。

这部著作利用多种信息来源,特别是西方语言(英语、法语)文献,并对其进行细致、系统、有效的处理,描绘了升龙-河内在不同时期,特别是17、18和19世纪的面貌。它以升龙-河内为例,重点分析了这些世纪升龙-河内的社会经济结构和经济活动,以及越南封建国家针对这一问题的政策。书中对经济结构、社会结构、阶级制度和阶级互动的深刻分析也值得关注。对城市发展和繁荣的促成因素、城乡关系、城市中国家与人民的二元性以及城市发展和转型形式的概述,已成为国内外研究界,包括本科生、研究生和博士生在研究越南中世纪社会史时的重要且具有广泛影响力的课题。

这部著作已成为升龙-河内研究的里程碑式作品,国内外研究人员在研究越南历史,特别是升龙-河内历史时,经常引用它。它也是一部极具价值的专著,有效地满足了越南国家大学河内分校社会科学与人文学院历史系(古代和中世纪越南历史、越南文化史及其他相关领域的学士、硕士和博士学位)的教学需求。

该著作已被翻译成英文(由世界出版社于2002年出版),为世界各地众多学者和读者所熟知,有助于向国际社会推广越南历史文化,特别是升龙-河内地区的历史文化。近期,为纪念升龙-河内建城1000周年,该著作被收录于“升龙千年文化丛书”中出版,并持续受到研究者和读者的高度评价。

这部著作对推动河内研究的发展做出了重要贡献。作为一部杰出的升龙河内研究著作,它堪称升龙河内历史研究的典范之作,展现了这座在国家政治和行政中心地位的城市的风貌。尽管该书主要聚焦于17至19世纪,但升龙河内社会经济生活的诸多问题都贯穿于整个历史进程之中,从而较为全面地展现了这座城市的社会经济结构。在迄今为止数百部关于升龙河内的专著中,这部著作堪称翘楚,标志着河内研究向前迈出了重要一步。

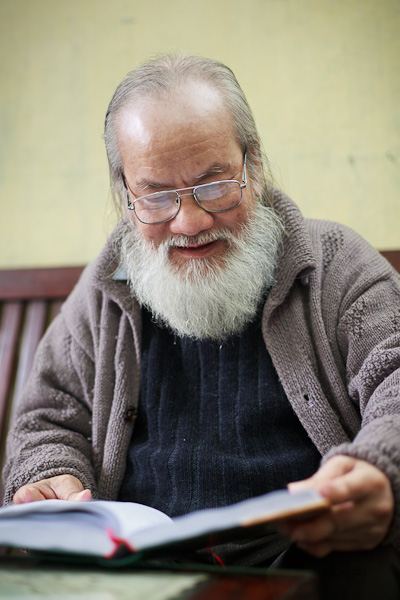

阅读阮承熙的作品,人们可以清晰地感受到他渊博的知识和优雅的文笔,尤其体现在他对升龙-河内历史文化的论述中。这或许是古老的升龙文化与现代河内都市文化融合的结果。尽管年届七旬,身体欠佳,他依然思维敏捷。即使居家期间,他也经常上网,使用座机和手机,关注世界大事、国家大事、学校事务、部门事务,甚至人事大事小事——他无所不知(有时甚至能提前知晓)。更令人称奇的是,他笔耕不辍,从研究论文到书籍,无所不包。在升龙-河内千年庆典期间,他编辑出版了备受赞誉的千页巨著《升龙-河内文化文献:西方文献选集》。就在几天前,他又出版了五百余页的《越南传统文化——一个视角》。他翻译并编辑了外国学者关于越南的著名著作。

与他相遇总能带来快乐和对生活的热爱。他工作全心全意、认真负责、高效尽责。他几乎从不为生活中的得失而烦恼。正因如此,他非常“悠闲”。或许正是这份“悠闲”,让他显得非常“深邃”。

作者:副教授武文泉博士

最新消息

旧新闻