黎辉蒂博士出生于一个贫困的沿海村庄——添田盐村(位于太平省太水县)。村民们在烈日雨露下辛勤劳作,生产珍贵的食盐,这是他们汗水和辛劳的结晶。由于缺乏正规教育,与大多数同龄人不同,黎辉蒂博士从小就勤奋好学,酷爱读书。他尤其喜爱诗歌和文学,很早就展现出文学天赋(在法国殖民时期,他甚至在儿童写作比赛中获奖)。随着年龄的增长,他最喜欢的体裁始终是小说,特别是中国古典小说,这些小说总是他的睡前读物。从此,文学成为他的毕生追求。当他有机会去中国留学时,他毫不犹豫地选择了文学作为自己的专业。

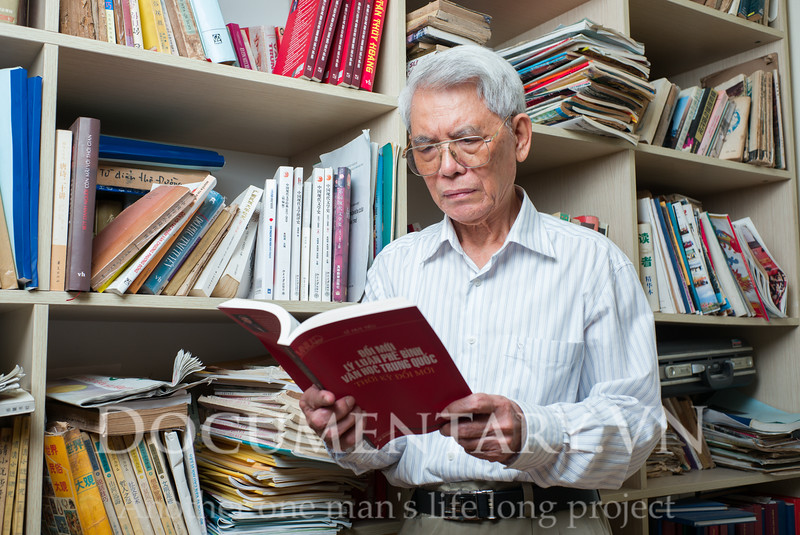

副教授、博士、杰出教师黎辉蒂/摄影:Thanh Long

1954年中学毕业后,他被派往中国留学。在南宁校区学习一年语言后,他正式成为山东大学的学生。在这所著名学府的五年(1955-1960)里,他始终是一名优秀的留学生,深受师生爱戴。近年来,在一次回母校参加建校纪念活动时,他依然回忆起当年师生情谊和与外国友人的深厚情谊,以及那段仿佛已逝去的“辉煌岁月”,这便是最好的证明。

1960年,他以优异的成绩毕业于山东大学,之后回到越南,进入河内大学文学院任教,在那里工作了40年,直至2000年退休。在这40年间,他追随邓泰梅、张征等教授的脚步,为越南几代学生的教育和中国研究的发展做出了重要贡献。

作为一名教师,他每年授课200至300小时,学生涵盖各个层次。最初,他入职大学时被安排教授中国古典文学,但在师资短缺时期,他不得不承担起教授近代中国文学的重任,后来又教授当代中国文学。这份繁重的工作也为他提供了深入研究当代中国文学并取得新成就的机会,为填补越南中国研究领域的空白做出了贡献。

在他的教学生涯中,除了每年指导本系数百名本科生的毕业论文(这是他的一项年度必修任务)之外,退休十五年后,他还成功指导了数十名研究生和博士生在大学及其他培训机构(如河内师范大学、文学院等)完成硕士和博士论文答辩。凭借其卓越的学术声望,即使退休十余年,他仍然经常受邀参加河内和胡志明市的博士论文答辩委员会。最近,在2013年9月,尽管他已过了“难得露面”的年纪,仍受邀前往广西民族大学担任客座教授。

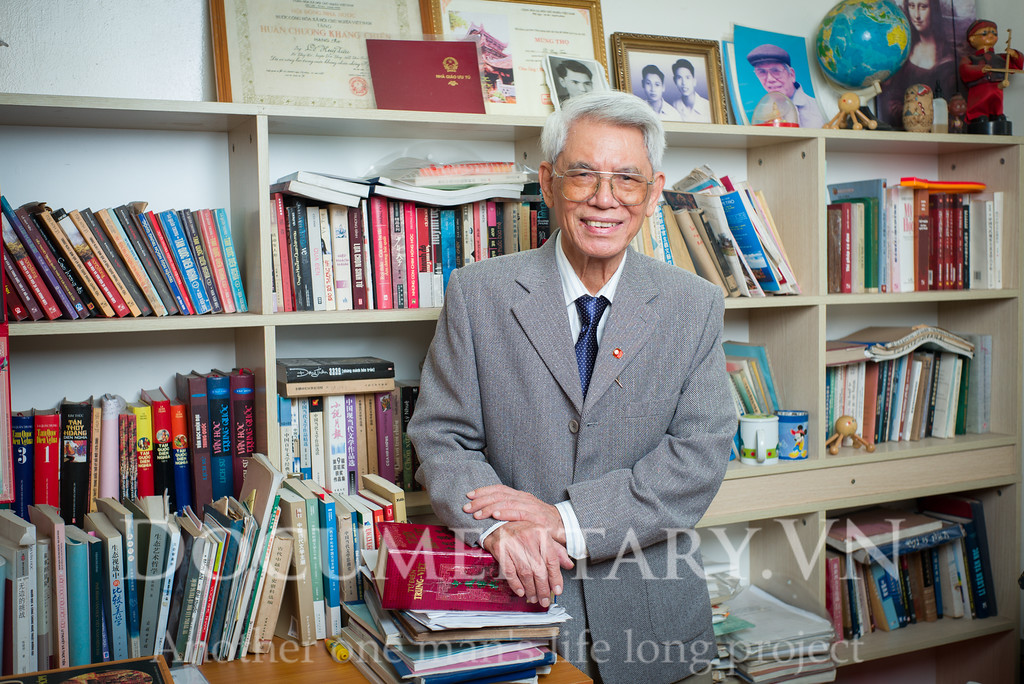

年轻的黎惠蒂厄副教授

由于曾在研究型大学工作,他的教学和培训工作始终与研究齐头并进,有时研究甚至显得更为重要。在过去的几十年里,无论是在职期间还是退休后,他都撰写了数十篇关于中国文化和文学的研究论文,发表在《文学研究》、《中国研究》、《外国文学》等专业期刊上。他还主持过众多不同层级的研究项目,例如,曾主持过一项大学级别的研究项目。社会科学领域近期出现的新中越词汇。(1995年完成),项目联合主席。新文学及其对19世纪末20世纪初越南社会的影响(1997年批准,同年由国家政治出版社出版)。尤其值得一提的是,他怀着引导和培养年轻一代的愿望,在“老竹子老了,新笋还没发芽”的时期,即使退休不再承担任何责任,仍然与河内国家大学系里的一位年轻同事共同提议并主持了一个特别研究项目。改革开放时期(1978-2000年)中国文学批评理论的创新(2009年修订后出版成书)。此外,他还在河内和胡志明市主持了多次关于中国和韩国文学的研讨会(例如新文学研讨会、韩国文化和文学影响研讨会等),并参加了在北京、山东、广西等地举办的多次中国文学研讨会,并撰写了多篇论文。

上世纪90年代初,越中关系在战后走向正常化,人们对学习汉语和了解中国文化的需求日益增长。在教材和学习资料,尤其是参考书匮乏的情况下,这位老师和他的同事们迅速编纂了这套资料。汉越词典(社会科学出版社,1993年)。该词典此后多次再版,至今仍被认为是最好的汉越词典之一,深受学习者喜爱。此外,凭借其对中国文化和文学的渊博知识,他还编纂了其他一些有价值的书籍,例如:汉语成语与典故词典(社会科学出版社,1993年)中国寓言(妇女出版社,1993年)……

凭借对明清小说和汉语的深厚造诣,他(与他的同事黎德念副教授一起)经常受出版社邀请,为他们出版的中国文学经典作品的越南语译本校对并撰写导言。这些经典作品包括:《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》、《东周》……主要通过教师的编辑和介绍,在越南出版,并提出了新的视角。

除了教学和研究工作之外,他还是一位知名的翻译家。在他的职业生涯中,他编辑或亲自翻译了许多重要且极具价值的作品。

首先,他意识到中国文学教材和参考资料的匮乏,为了方便学生接触外国文学,避免死记硬背,他提议并带头翻译了许多中国文学的珍贵教材和著作,例如,他是以下教材的主要译者:中国古代文学史,中国近代文学史,中国当代文学史;我还为文学出版社、作家协会出版社、教育出版社、劳动出版社等出版社翻译了许多当代著名作家的长篇小说、中篇小说和短篇小说集,例如莫言和贾平高的作品……

在全球化日益加深、一体化趋势日益增强的背景下,中国从西方引进并应用于中国的新文学理论越来越受欢迎。虽然我们常常“落后”,但我意识到这一点,并致力于翻译和介绍西方文学理论及其在中国的应用,例如比较文学理论、后现代文学理论、歧义诗理论、意识流艺术理论等等。

可以说,黎辉耀副教授是一位多才多艺的教育家。除了教师、研究员和翻译家的身份之外,他也是一位“非官方记者”。几十年来,他一直是《万义报》、《青年报》、《先锋报》、《人民报》、《劳动报》、《越南之声》、《新时代报》、《今日文化》等众多报纸的撰稿人,发表了数百篇关于中国文化和文学的文章。在这一领域,他扮演着促进越中文化和文学交流的使者角色。

请将这篇关于这位老师的文章标题定为:一生“沉浸”于中国文学之中。作者没有使用任何“夸张”手法。“痴迷”究竟是什么意思?他十五年前退休(恰好与翠桥漫长的游历时间相同),如今已年届八十,却依然日夜辛勤地斟酌字句,仅在过去的五年里就出版了数部作品(译作和原创作品):改革开放时期的中国小说(越南教育出版社,2011年)比较文学教科书(越南教育出版社译,2011年)改革开放时期中国文学批评理论的创新。(河内国家大学出版社,2014),更不用说他在期刊(如《文学与艺术评论》)和报纸上定期发表的大量文章了。如果他不是如此热爱文学,又怎会一直关注当代文学议题,尤其是翻译文学和中国文化文学方面的研讨会呢?就在去年,文学院举办了一次国际翻译文学研讨会,我们一方面(潜意识里)担心他的健康(他经常高血压、心脏病,还做过支架手术),另一方面,由于年轻人的粗心大意,没有人想到要告诉他。他直到研讨会结束后才知道,感到非常难过和后悔。他责怪我们,但并没有生气。他一如既往地和蔼可亲,总是宽容地对待“年轻人”的错误。这让我们更加感到愧疚和懊悔。我想借此机会向您道歉,老师,为学生们的粗心大意向您道歉。

这位教授令人钦佩的品质之一,也充分体现了他不仅对科学,更对情感领域的奉献精神,那就是他始终不渝地关心和培养翻译及研究领域的年轻教职工。他承担学校的研究项目,翻译中文书籍,为年轻教职工提供参与的机会。即便到了现在,他依然孜孜不倦地寻找优秀书籍,联系相关方获取版权和资金,支持年轻的翻译人才,并常常亲自担任编辑,因为他深知这既能为他们带来额外收入,又能提升他们的专业技能。或许只有如此无私的爱,才能成就这一切。在此,我们谨代表全体教职工,向他致以最诚挚的谢意。

他生性严谨细致,无论是教学、撰写论文还是指导研究生,都一丝不苟,从不敷衍了事。可以说,他的严谨已成为他的“标志”。以至于许多熟人在攻读研究生学位时,都会先请他审阅论文(即便主题与他的研究领域毫不相干),然后再提交给国家级学位论文评审委员会。他的名声远播四方,许多在华留学的越南研究生也慕名而来寻求他的帮助。许多南方学生,甚至素未谋面的,都写信向他请教。他总是热情无私地帮助每一个人。这一切都体现了他工作认真负责的态度,以及他真诚无私的人生热情——这种品质自然而然地感染了在场的每一个人。

在文章的结尾,我想分享一个与科学无关的故事,我的老师经常带着自豪和一丝怀旧的语气跟我讲述这个故事,仿佛在回忆遥远的往事。故事是这样的:在抗美战争的艰难时期,学校疏散到太原省的大都镇,我的老师被安排负责生产,以增加教职工的口粮。他总是积极参与所有工作,从耕地、种菜到施肥、浇水,从不畏惧任何困难。此外,他还鼓励同事们齐心协力提高产量,共克时艰。尽管生活艰辛,这段经历却成为了他心中一段难忘的记忆。或许正是这段经历,充分展现了“盐乡人”的品质:热情的工作态度、责任心,以及最重要的,那份深沉而真挚的感情,如同他家乡迪姆迪恩的盐粒一样咸鲜。

|

副教授、博士、杰出教师黎惠蒂厄

+ 工作场所: 河内大学文学院(现为越南国家大学社会科学与人文学院文学院)。 + 管理职位: 语言文学系东方文学系主任(1989-1997)。

汉越词典(合著,社会科学出版社,1992 年)。 汉语成语与典故词典(社会科学出版社,1993年)。 中国寓言(妇女出版社,1993 年)。 新文学与越南社会(合编,国家政治出版社,1997 年)。 对中国文化和文学的新视角。(越南国家大学,河内出版社,2004 年)。 改革开放时期的中国小说(越南教育出版社,2011年)。 改革开放时期中国文学批评理论的创新。(越南国家大学,河内出版社,2014 年)。 |

作者:阮清典硕士