1. 有些重复的事件,经仔细思考后会发现它们如此相似,甚至几乎完全相同,绝非巧合。我指的是陈廷虎和陈玉王前往苏联时所做的选择,这是他们人生的一个关键转折点。他们的选择对于局外人,甚至对于熟悉这一主题的人来说,都难以理解。在20世纪50年代中期,很难想象身为共产党员的陈廷虎,抵达苏联后会选择研究一位来自先秦中国的哲学家和思想家——这位思想家乍看之下与越南几乎没有任何联系,而当时越南刚刚结束抗法战争,正开始进行社会主义建设。

陈玉旺的经历也不例外。他在苏联求学期间(1988-1993年)正值改革开放时期以及随后的苏联解体。风向转变,大门敞开。西方摇滚乐队得以踏足并演出于一些地方,而就在几年前,他们只能乘坐运动飞机抵达这些地方,落地后可能面临漫长的牢狱之灾,最终以战俘或间谍的身份获释。冷战的分裂和敌对暂时消退。俄罗斯变得更加开放,对自身和世界也更加宽容。许多历史遗产被重新评估。许多曾被视为“异端”的研究人员被平反,甚至受到赞誉。西方思想和研究理论不再被视为敌人,而是以比以往友好得多的态度被接受。形式主义、精神分析,甚至结构主义和后结构主义的研究,至少都得到了非常完整和系统的介绍。值得重申的是,具有讽刺意味但却是事实,至少到目前为止,我们所拥有的最优秀的现代西方哲学词典是社会科学出版社于1996年出版的那本,它是1991年莫斯科编纂的词典的译本。这说明了在改革开放时期末期和苏联解体后的几年里,俄罗斯的时代和学术界发生了巨大的变化。

在这样的背景下,肩负着国家学术创新重任的研究生很容易被新理论、形式主义或精神分析研究以及结构主义研究所吸引。在20世纪80年代的越南学术界,这些理论对调整文学视角产生了显著影响,纠正了长期以来被社会学视角主导的文学现实观。这种社会学视角往往庸俗不堪,忽视甚至贬低了文学的审美和创作本质。然而,陈玉旺却做出了不同的选择。他追求的是作者类型学,这种方法在当时已经有些过时,甚至可以说是老派。此外,当时西方关于“作者之死”的争论正酣,甚至蔓延到了冷漠的俄罗斯。在做出这一选择的同时,陈玉旺忽略了另一种可能性:放弃学术研究,将唯物主义从理论领域带入实践领域。

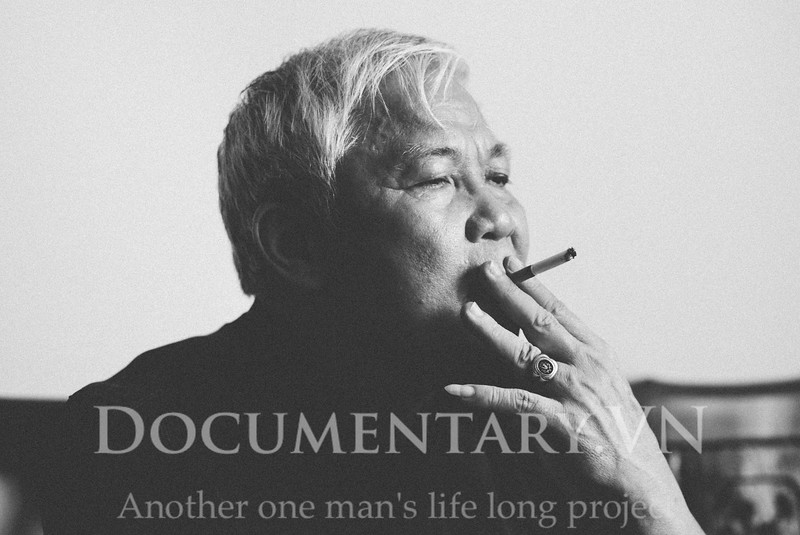

教授、博士、杰出教师陈玉旺

令人惊叹的是,这种看似保守的选择最终成就了一部充满诸多发现的著作,一部被学术界奉为经典的论著:《文学作家类型学——学者型作家与越南文学》。该论著以研究者陈廷虎的深刻思想为基础,首次以最完整、系统和深入的方式呈现了一类在塑造越南艺术文学格局中发挥了尤为重要作用的作家类型。这是一个精辟的见解,因为通过对一类作家的分析,我们可以预见其他在越南历史文化建构中扮演重要角色的文学知识分子作家类型。在这方面,陈玉旺的贡献也不容忽视。可以说,在陈仲金和陈廷虎的儒家著作之后,读者得以从不同的视角理解儒家思想,这种视角通过人物刻画展现儒家思想,不同于数十年来主导学术界的、往往与封建主义和爱国主义等简单化范式联系在一起的观点。陈玉王在苏联攻读博士学位时选择儒家研究作为其博士论文的基础,吸收了俄罗斯和苏联学术界最精深、最人性化、最富人文情怀的方面:古典俄罗斯语言学和东方学。这正是语言学基础学科建设的关键所在,正如儒家圣贤孔子曾对弟子们所说的那样,它是一张白纸。在这一选择背后,蕴藏着一种强烈的渴望,这种渴望以毕生的苦难——并非学术上的苦难——为代价,渴望找到一门具有永恒价值的基础科学,一种能够保障未来的不朽之物,正如怀清所言。

2. 阅读陈玉旺的作品,文学作家类型… 通过越南文学:同一源泉下的独特流派到达从字母坐标来看越南实体他反复提及的一个概念是范式。如果说语言是思想的反映,那么范式便是最能忠实体现陈玉旺思想脉络的概念。作为一名语言学家,更是一位人文研究者,陈玉旺的视角始终是整体性的。这一点在他关于文学作家类型学的第一篇论著中便已显露无疑。在他的研究中,他以作家这一创作主体为中心,将创作个体置于错综复杂的关系之中,包括与传记相关的,其中蕴含着只有那些“沉浸”(正如他常说的)于原始素材之中的人才能看到的隐秘而深刻的层面;与时代相关的,置于历史的复杂性和多维性之中(而非仅仅是极其简化和政治化的历史);以及最重要的是,与写作行为赖以构建的历史和哲学基础相关的。文学在其整个历史进程中被置于考量,既包含其连续性,也包含其断裂性。因此,即使不是现代文学专家,仔细阅读仍然是必要的。类型……在陈玉旺的作品中,我们仍然能够感受到儒家学术文学在后世的复兴,即便这类作家已不复存在。而他的第二本书的书名绝非文字游戏……越南文学——同一源泉下的独特流派通过将越南、东亚乃至世界历史和思想史置于共同的语境中,对独特的民族文学脉络进行解读、分析、阅读、阐释和阐释。不可避免地,他的第三部巨著超越了文学的范畴。这部作品旨在探寻越南民族在历史长河中的基本要素、永恒特征和最根本规律,而其视角并非仅仅局限于文学层面。因此,陈玉王的著作不仅是语言学领域的重要参考资料,也为历史学、思想史和政治史等相关学科提供了重要的启示。

照片:成龙

正如作者所言,陈玉旺的作品展现了一种独特的学者类型:他兼具专家和博学家的特质。他的每一篇文章和每部著作都是一次深入的探索,一次(用作者自己的话说)从特定视角对问题进行的“深度挖掘”。然而,这种深入的探索极具成效且引人深思。这是因为他提出的每一个问题都与其他知识领域有着错综复杂的联系。为了做到这一点,研究者需要构建跨学科的知识体系。可以说,陈玉旺属于那种博学多才的研究者,在当今学术界,随着研究学科的专业性和深度日益复杂化,这种类型的学者已日渐稀少。他继承了陶维英、张秀、邓泰梅、陈廷虎、何文坦等人的传统——没有这一传统,就很难拥有真正意义上的基础科学。

3. 纵观陈玉旺的文学研究生涯,直至今日,他始终选择研究对象并非文本或体裁,而是作家本身,这绝非偶然。阅读他关于阮廌、阮珺、潘佩珠,尤其是谭达的论著,便可知他从未否认人类存在的复杂性,也从未回避传记中蕴藏的深层意义。然而,他坚决反对以古典精神分析的方式,将这些深层意义简化为生物本能或个人欲望。在这方面,陈玉旺并非不了解荣格之后的精神分析学家。在他看来,人,即使是艺术家,首先也是社会性动物。文学对他而言并非文字游戏,也并非纯粹的创作冲动的释放,而是首先履行社会责任。或许,这正是儒家思想——东亚哲学理论中最具世俗性的学说——贯穿陈玉旺毕生研究的根源所在。不仅如此,他还将这一理念融入到自己的研究和学术工作中。理解了这一点,便不难理解,他近期的所有作品都必然直接反映了国家的命运、当代社会的问题,以及越南人民和国家在现代世界的主权与生存。对陈玉旺而言,文学或研究不应仅仅是智力游戏,无论其多么高尚,而必须是一种对社会承担责任的行为,一种知识分子的批判之声。对他来说,文学是理解人民和国家的途径;文学创作也是一种承担责任的方式,一种始终存在误解风险的行为。这延续了他所传承的知识分子责任传统,而这一传统在他的老师陈廷虎教授身上得到了完美的体现。

回顾陈玉旺的散文,不难发现,他最真挚、最深刻、最优美的文字,莫过于关于阮廌和潘佩珠的那些。这些并非冷冰冰、客观的经验性发现,而是对崇高之美的无限向往的实现。也正因如此,他几乎从未涉猎当代文学——一个缺乏英雄主义的时代。在如今熙熙攘攘的生活中,这些作品时刻提醒着我们一些不可或缺的东西,一些“比十万其他事物都更重要的东西”(借用怀清的话),一些没有它,生命将失去意义的东西:对生命本身真理和意义的信仰。

|

教授、博士、杰出教师 TRAN NGOC VUONG

河内大学文学院。 社会科学与人文大学文学系。

越南中世纪文学系主任(1995年至今)。

|

作者:范春石博士