我步入晚年时,成为了河内大学新闻系的一名讲师。系主任何明德先生讲述了他与一位大学行政人员就我申请加入该系一事进行的对话,内容如下:

所以学校的教务主任别无选择,只能同意。从我转学到这所学校(1992年)到退休,大概正好十年。我加入新闻系的时候,K36班即将结束第一年的学习。我很快就和学生们熟悉起来,因为班里68名学生中,有不少是河内-阿姆斯特丹高中的毕业生,和我儿子同龄。他们中的许多人高中时都来过我家。第二年,系里任命我担任这个班的班主任,直到他们毕业(1995年)。

我成为一名教师纯属偶然,因为从小我就从未想过将来会选择“教孩子”或“摆渡人过河”这样的职业。尽管我的祖父——一位名誉扫地的学者,从甲午年(1894年)到奇斗年(1909年),六次参加科举考试都落榜——是我最早也是最敬爱的老师。祖父从小就教我文言文,几乎同时还在公益小学、朱文安小学和陈仲惠小学教越南语……在学校里,我得用法语学习,得鹦鹉学舌地背诵“我们的祖先是古洛亚”,每周一早上升旗仪式上,还得复述贝当元帅(那位把法国卖给纳粹德国的总统)的训诫。回到家后,我又开始接受母语教育。我祖父教我的第一本课本是《三字经》,里面记载着几千年前的至理名言:“未经雕琢的宝石无用;无学之人愚昧无知。”“不学之子长大不知所为。”“蚕吐丝,蜂酿蜜;无学之人不如畜生。”我祖父才智过人,法国人曾邀请他去教安南语,但他拒绝了。最讽刺的是,在期末考试中,一位法国学生——全国语言考试的总考官——竟然因为我祖父断然拒绝了他的求助而让他不及格。也许正因如此,我的祖父的子女(总共 9 个)中没有一个从事这种“不赚钱”的职业,只有我的一个叔叔例外。他曾在山区当过医生,由于其杰出的科学成就,在 26 岁(1932 年)时被邀请到河内医科大学担任教授。

在我的童年时期,我亲眼目睹了许多令人难忘的事件:1944年,黄文树在当时我学校附近的黄梅村田野里被处决;1945年3月9日,日法联军在河内发动政变,随之而来的是可怕的饥荒;1945年9月2日,在首都河内,人们感受到了八月革命和独立日的热烈气氛;1947年,在永安省滨镇罗河战役中,我们的士兵和人民取得了英勇的胜利,他们欢欣鼓舞;1949年,北宁省韩泉学校学生志愿参军,为全面反攻做准备……1950年,我成为一名年轻的军医,参加了北宁-北江省的陈兴道战役和黄花探战役,之后被军事医疗部派往高平的越南青年军校学习(1951年)。这所学校的训练目标是培养下一代军官,学生从士官学校毕业后,会前往陆军学院接受短期培训。我的许多朋友都进入了陆军学院学习,之后加入了参加奠边府战役(1954年)的士兵队伍。由于我比他们年轻,我先在中国学习了三年,然后在苏联学习了七年,直到1961年才大学毕业,之后返回越南。我被分配到嘉林嘉上外语补习学校(现为河内大学的青春外国语学院的前身)任教。原文:“今日美池外国语大学的前身”。

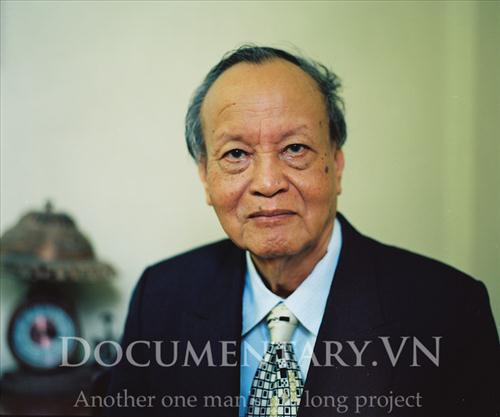

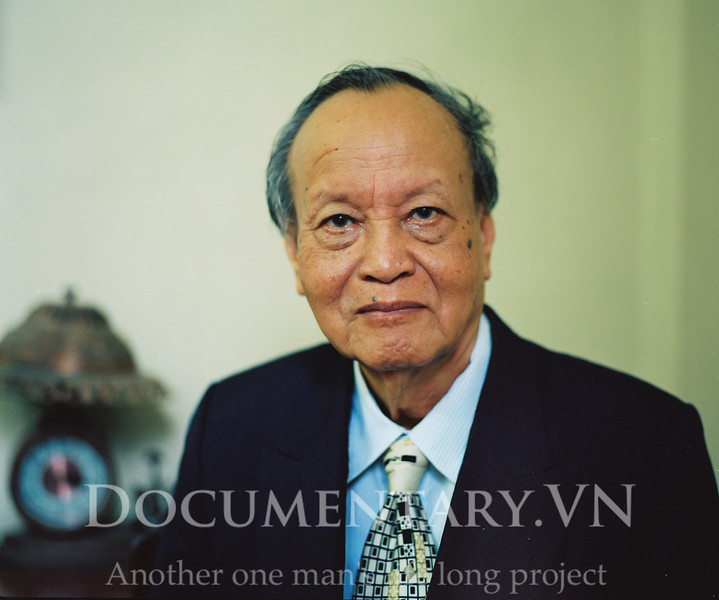

杜宣夏副教授

于是,我成为了一名外语教师。多亏了已故的人民教师、河内师范大学文学院院长阮良玉教授的大力支持,我被调任到文学院任教,并在那里工作了20年(1962-1982)。能与我久闻名遐迩的杰出人物——阮良玉、黎智远、黄礼、张征、武廷莲……一起在文学院任教,我感到无比激动和自豪。我所在的外国文学组由阮德南先生领导,是文学院最优秀的组别之一,深受学生喜爱。

当年师范生才华横溢,许多学长学姐的年纪甚至比我们这代学弟学妹还要大,例如阮环功、阮德东(又名杜山,评论家怀清之子)、裴文霸(又名方柳)、清世泰平……这一届师范生中,后来涌现出许多著名作家和诗人,如马文康、阮科艳、苏润伟、范先燮、林光玉、王智仁、苏黄、严文达、黄雄……

几年前,作家、记者、编剧兼影评人苏黄先生从胡志明市来到河内拜访我。他说,尽管三十多年过去了,他辗转于多个“大学”——B战区、苏联、电影制片厂、报社……但他仍然珍藏着当年我指导的教育学毕业论文,作为一份纪念。几天前,科研主管郑平安先生从海防来到我家。他虽然已年过六旬,却依然为我朗诵了他自己创作的一首诗,声音依旧像三十五年前在我指导下撰写毕业论文时那样年轻。

我并非从师范大学文学系来到河内大学新闻系,而是从越南教育科学研究院工作。此前,我在莫斯科国立大学完成文学理论博士论文答辩后,被当时的教育部长任命为该研究院的科研秘书兼副院长。当我表示有意辞去这些职务,申请调任新闻系担任正式讲师时,河明德先生感到很意外。由于教育部人事司的一些问题,我等了五个月才收到部长关于调任的决定。那时,德先生不得不爬到我位于春北的家中五楼,问我的妻子:“河先生改变主意了吗?他是不是不想调到河内大学了?”

我教学生涯的最后阶段能回到新闻学院任教,可谓是机缘巧合,幸运至极。我生于牛年,这是一个美好的年份。我的同辈人中,有些人成了国家元首、部长、副部长、中央委员,或者获得了其他“天赐的恩惠”。可惜的是,我出生在早上八点,那时牛还在犁地上挥汗如雨呢!不过,从小母亲就告诉我,我有人“恩惠”。其他方面我不得而知,但就此事而言,所言不虚:在我教学生涯的初期,我得到了阮良玉教授的悉心指导;而到了最后,是何明德教授竭尽全力地游说有关部门,才让我得以重返我梦寐以求的岗位。在此,我谨向何明德教授致以最深切的谢意。

我在俄罗斯中部接受了超过12年的俄罗斯文学专业训练,并获得了三个学位:学士、博士和哲学博士。我的名字被收录在世界俄罗斯研究协会(MAPRIAL)出版的《名人录》中。1990年,我被该协会大会选举为监察委员会成员。在协会第七届代表大会上,我与来自美国、匈牙利和俄罗斯的三位著名学者共同主持了一场关于文学与民族学的研讨会。我撰写了大量教科书、专著、论文和学术报告。我曾在越南和柬埔寨的多所大学任教,参加过许多国际会议。1981年,我被河内师范大学文学院聘为副教授(1984年经越南总理批准)。然而,具有讽刺意味的是,1985年,我成为了一名教育研究员,从事美育工作七年,带领越南代表团访问北欧国家进行研究,参加并发表该领域国际会议的论文——这个领域与我曾相对深入研究过的俄罗斯文学和文化相去甚远。

所以,当何明德先生邀请我到新闻学院担任讲师时,我非常高兴。除了我擅长的外国文学之外,他还让我负责新闻史系,并亲自教授世界新闻史课程。我从小就擅长写作;我记得初中时,范宣教授曾给我打过19.1/4分(满分20分)。我曾担任大学校报主编五年,1957年,我的文章发表在《大学学报》上。之后,我为报刊杂志撰写了许多关于文学和教育的文章。仅教育方面的文章就被汇编成书出版过两次。然而,我从未真正从事过新闻工作。我总是告诉我的学生,我只是一名教师,而不是记者,尽管我写过文章,甚至还获得过一家主流报纸的奖项。

在河内大学工作期间,我从学校受益匪浅。(原文:“虽然我只在河内大学工作了8年,但大学给了我很多。1996年,我当选为文学与中越研究学术职称委员会副主席,并以93.3%的得票率当选教授;我还两次被大学理事会评选为优秀教师,得票率均超过80%。但我最大的成就来自新闻学院:我成为了一名真正的新闻教师,培养了超过1000名学生,他们现在活跃在全国各地各类媒体的新闻工作者中。他们中的许多人至今仍记得我,偶尔还会来看望我。

|

副教授、理学博士杜轩河

新闻与传播学院新闻史系主任(1992-2002 年)。

|

作者:教授、人民教师河明德