我真正有机会跟随阮金定教授学习,是在南越解放之后。那时我退伍回到大学,成为第十八届学生。那时他大约四十岁,身材偏瘦(那是他的体型,不过在那个年代,几乎每个人都很瘦!)。但正如我后来多年来一直关注他,从他在莫斯科时期就开始关注他之后才知道的那样,在他那顶毡帽的帽檐下,他明亮的双眼总是注视着与他交谈的人,既充满鼓励,又似乎有所期待。尤其每当他抬起帽子时,他宽阔的额头不仅给人一种力量和智慧的印象,更让人感到一种内在的强大。超过时间似乎让他的慈祥面容更加明亮,也更增添了他智慧的光辉。的确,他关于高尔基、马雅可夫斯基等人的讲座超越了当时仅有的几本教科书的局限(图书馆里只有两本主要的教科书:一本是20世纪50年代末在河内大学担任客座教授的努巴罗夫所著,另一本是黄春二教授所著)。在他的讲座中,我们不仅发现了新的知识,也感受到了他“将阳光的火花注入人类血液”的热切渴望,以及“将心中的决心付诸实践”的热情,还有向“苏联庸俗”宣战的激情——这些都是这些作家的毕生追求。后来,当我有机会与他近距离接触,继续与他一起学习和教授同一学科时,我逐渐理解了他讲座和研究中那既充满激情又饱含热情,同时又坚定而简洁的声音的来源。

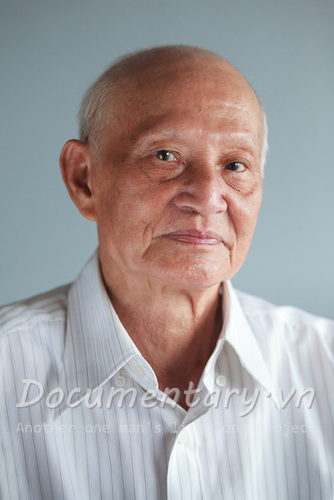

阮金定教授,人民教师,曾任河内大学外国文学系主任(1984-1992年)和语言文学系主任(1988-1991年)。/ 照片:Thanh Long。

任何读过这位教授全部或大部分研究著作(包括约 30 篇论文、书籍和科学研究论文,对于喜欢统计学的人来说,这个数字并不算特别“令人印象深刻”)的人,都可能和我一样,对他一贯大胆的写作风格有同样的初步印象。超过并鼓励同事和学生“深入”文学研究中的热门学术议题,例如类型学、诗学、符号学、叙事研究和文化研究。这一点仅在发表于《文学期刊》上的作品中有所体现——语言艺术的一些诗学问题(1985年)关于博雅文学的研究趋势(1993年)俄罗斯语言学家与文学中的符号学倾向(1995年),载于全国新诗会议论文集——体验现代诗歌中的艺术空间(书中)回顾诗歌界的一场革命,1993 年),或通过部级研究项目。叙事语言问题(1998年),对我而言,如果“从侧面”观察,这位教授的形象已经非常鲜明。在河内大学文学院的编年史中,毫不夸张地说,他积极参与的与上述问题相关的学术活动的影响范围并不局限于单一的学术单位。例如,在1980年于黎圣宗街19号(我记不清确切名称)举行的关于文学研究理论与实践问题的学术会议上,与会学者包括来自文学院和河内师范大学的学者,他的论文关于类型学研究方法论的一些问题。教授的报告之所以能说服听众,不仅在于他对当时一个相对较新的问题的理论结论清晰透彻,还在于他严谨细致、精挑细选的态度,以及对同事们实践研究成果的尊重和认可,即便这些同事当时尚未有意识地运用过这种方法。我指的是文学史著作的第二卷。10世纪和18世纪上半叶的越南文学(大学及职业高中出版社,1979年)由裴维坦教授编纂(丁嘉庆、麦高章和裴维坦合著的两卷本教材系列之一),教授在他的论文中提到了这本书。据教授所述,该书作者也以“类型共同体”的原则为基础,对16世纪至18世纪上半叶的趋势和体裁进行了分类。在会议间隙,我向语言学教授阮泰干问好,他表示自己来参加会议“主要是为了听丁先生的论文”,这让我对学院教授间的相互尊重印象深刻。后来,阮泰干教授将这篇论文发展成研究生阶段多年的教学课题。回顾此后几年文学理论和批评研究的“范式”,我一直认为,在杜德孝教授发表了总结性和发人深省的文章之后,以及与陈廷虎教授同代教授的作品之后,他的许多亲近学生也发表了一些值得注意的文章/书籍,例如赖阮安关于类型学的文章,这绝非巧合。试着找出有哪些类型的 现代越南文学中的主题母题。文学杂志,1987年,第6期)和陈玉旺(才华横溢的儒家学者和越南文学(教育出版社,1995 年),论阮春京的诗学(民歌诗学(河内国立大学出版社,2004年)等……

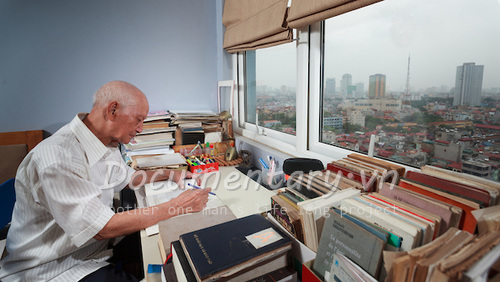

他是俄罗斯文化和文学专家。(图片:Thanh Long)

但谈到阮金定教授,首先必须提及他作为俄罗斯研究学者的身份。他是接受过基础训练的第一代俄罗斯研究学者。1959年从河内大学文学院第一届毕业后,他立即被派往苏联留学。在莫斯科国立大学语言文学系实习四年后,他师从阿瓦尔帕托夫、艾梅琴科、格诺波斯佩洛夫等俄罗斯文学领域的著名教授和专家,之后返回越南,致力于俄罗斯文学的研究和教学,直至2001年退休。他的第一部专著是关于苏联作家马克西姆·高尔基的,共293页,于1981年出版。此后……高尔基——生平与作品这本由黄春二教授于22年前(1959年)撰写的专著,使我们对高尔基——这位革命的“风暴先驱”、“社会主义的“使徒”以及“伊卡洛斯之翼”神话的创造者——有了更深刻、更生动的理解。当然,随着时间的推移,那些继承他事业、从事俄罗斯文学教学和研究的学者们也向我们展现了高尔基的另一面——这位世界文学史上伟大而复杂的人物之一。尽管如此,我仍然认为他的著作可以作为体裁分析的实用范例。创意肖像评论在主题中艺术理论与批评当前文学专业学生培训计划。

2012 年,Nguyen Kim Dinh 教授在他的家中/照片:Thanh Long

像大多数在苏联学习文学的人一样,他对俄罗斯的感情不仅建立在对俄罗斯自然风光和人民的美好印象和记忆之上,还建立在古典俄罗斯作家不朽的文学形象中所体现的崇高、充满活力的人文主义理想之上。

阮金定先生出生于义安省,父亲是清化省一位著名的教师。他自幼学习汉字,并与前辈陈廷虎教授同年毕业于道维子学校,获得文凭。在进入河内大学就读之前,他曾在广祥中学任教四年(教授数学!)。这段简要概述有助于理解阮金定先生对俄罗斯文学和文化的“接受程度”。只有具备这种“接受程度”,才能在忠于俄罗斯研究的同时,适应时代的变迁。值得一提的是,在20世纪90年代初苏联解体后,一些“俄罗斯学者”迅速改变了他们数十年来对苏联文学(真正)价值的信念,成为(或努力成为)另一种类型的“学者”。对于忠实读者阮金定而言,阅读不仅仅是获取知识,它还必然伴随着创造力——一种具有独特意义、特定方面的创造力。或许正因如此,最近在俄罗斯研究学者的会议上,在参与博士论文评审或国家奖项评选的专家委员会工作时,他常常说:“我们学到了很多,但做得却不多。”这的确是一个现实。但我们的一位亲密同事,副教授陶俊英也提到了另一个现实:“我们或许会为自己做得不够多而感到遗憾,但我们可以肯定的是,我们创造的东西并非‘批量生产’!”对我而言,从他的话语中,我不仅读到了些许遗憾,也读到了渴望在我国几代俄罗斯研究学者的接力赛中,再创佳绩的期盼。

阮金定教授及文学系学生/摄影:Thanh Long

在我们共事的这些年里,他与我分享了很多东西,其中有两点我经常在提及他这位受人尊敬的导师时与他的学生分享。第一点是扎实的专业知识基础的重要性。在我们第一次见面,也就是我成为他的同事时,他告诉我:“要想教好书、做好研究,首先必须精通外语,并且对文学理论有深刻的理解。”或许在我的同学和同事中,我很幸运能遇到这样一位从我成为讲师的那一刻起就指导我、并乐于分享他专业知识的人(他经常开玩笑说,“尽管尽情地向他请教吧”)。第二点是教师的道德责任,他以一种典型的“文学人士”的方式谈论这一点。二十多年前,在一次关于师生关系中一些“偏差”现象的讨论中,他引用了他非常欣赏的苏联诗人尼古拉·西多连科的两句诗:

想唱什么就唱什么,想做什么就做什么。

但不要弄脏今年的第一场雪。

“今冬第一场雪”每个人的初吻都是纯洁和神圣的象征:“初吻,第一场战斗”(叶夫图申科语),人生之书的第一页空白页……这位老师始终认为,教学的目的是帮助每个人在生活中保持这些高尚的价值观。

这位老师的一生孜孜不倦地学习和教学,与文字密不可分。在他七十五岁生日那天,我和朋友们送给他一幅书法作品,上面写着四个字。唐豪北文。

|

阮金定教授,人民教师

+ 工作地点:河内大学文学院。 + 管理职位: 外国文学系主任(1984-1992)。 文学院副院长(1987 年)。 文学系主任(1988-1991)。

俄罗斯文学史(与副教授杜洪钟合著和合编),大学和职业高中出版社,1998年。 苏联文学史(合著,合编),大学和职业高中出版社,1982年,1985年。 马克西姆·高尔基,文化出版社,1981年。 文学词典(合著),社会科学出版社,1983年,1993年。 普希金在21世纪的门槛上(合著),信息出版社,2002年。 |

作者:副教授范嘉林博士