范如强教授1928年出生于义安省南丹县南京乡上寻村,这里是著名的学术重镇,为国家培养了众多杰出人才。他的家乡以棉花种植、纺织和传统民歌而闻名,也以“蛤蜊”(一种小蛤蜊)和“米卷”(一种用小米和其他食材包裹的米纸卷)等美食而著称,这些美食他从小就喜爱。他正直的品格、不贪图名利、勤奋好学的精神,这些都是义安省人民的典型特征,深深地烙印在他的心中,成为他鲜明的个性。正如阮兰教授之子阮兰强博士在他70岁生日时所作的诗中所表达的那样:

“我永远不会忘记我的老师,他是一位正直的人。”

作为教师的名字——由家长取的名字。

七十年——转瞬即逝!

为过去的日子感到羞耻。

他的一生就像一幅绚丽多彩的挂毯。

“在我身上留下了不可磨灭的印记……”

年轻时,他生活在革命斗争白热化的环境中,虽然没有直接经历过革命,但日常生活中的所见所闻却让年轻的强时刻铭记着失去祖国的人民的苦难。他在法越学校接受的教育也让他深刻体会到自由和民主的意义。他憎恨社会官僚阶层的压迫和骚扰,梦想着从事自由职业,而不是成为一名官僚。“早上上班要撑伞,晚上回家也要撑伞。”在南朝的保护国体制或统治机构下。

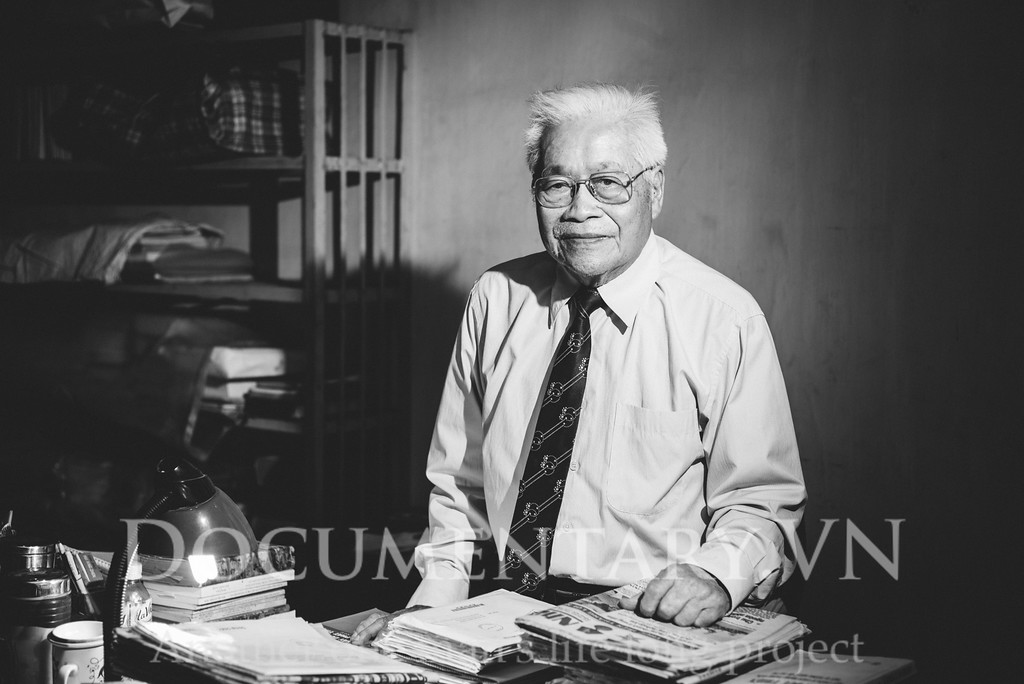

范如强教授 - 哲学系主任(河内大学)(1980-1987)

1944年,范如强从顺化国立高中毕业后,前往河内文朗中学就读。在从宣光乘船前往河内的途中,抵达段兴时,一支越盟宣传队登船散发传单,号召人们加入民族救国运动。令年轻的范如强印象最深刻的是宣传队中一位来自土族(现称岱依族)的年轻女子,她身穿深蓝色衬衫和黑色紧身裤,肩扛一支斯登冲锋枪,为宣传队提供支援和保护。他感到羞愧,意识到自己这个受过良好教育的年轻人,竟然不如一位少数民族女子。找到越盟的决心在他心中更加坚定。

他试图说服朋友们和他一起寻找越盟,但无人敢应允。他独自一人找到了他以前的小学老师,也就是他家乡英山县的越盟负责人,表达了自己的愿望,请求他的帮助。很快,他就被安排参加青年和学生活动。他革命生涯中第一个难忘的经历,是在杜良体育场举行的数百人参加的公众集会上担任越盟的演讲者。那天,凭借自卫组织和群众的强大力量,他沉着冷静、巧妙地应对了一群企图扰乱集会的日本士兵。可以说,他成功克服了革命生涯中的第一个挑战。

1945年八月革命后,范如强逃离家乡,投身军旅。在长达八年的艰苦战斗(1946-1954)中,他征战于广治省最残酷的战场。他曾担任平治天阵线政治部部长、第325师政治部副部长等要职,之后又翻越险峻的长山山脉,升任老挝中部阵线政治部副部长。那段岁月残酷而又美好。他在战斗和工作中磨砺成熟,结识了阮山、黎铁雄、陈文光、陈贵海、何文楼、陈三、黄三、黎南胜等众多英勇善战、富有战略眼光的将领和军官。在此期间,他接触到了马克思列宁主义的经典著作。《共产党宣言》,帝国主义——资本主义的最高阶段尽管他当时的政治理解力不足以让他深刻理解这些理论,但他还是开始探索、寻找和研究这些理论。

1954年,范如强的人生迎来了一个重要的转折点。他被列入中央选派的军内外中高级干部名单,前往中共先进党校学习马克思列宁主义。这标志着他理论学习生涯进入了一个新阶段。他被党正式选拔,接受马克思主义理论家的培训。他第一次系统地接触到马克思列宁主义的哲学观点、政治经济学、党的建设以及苏联共产党和中国共产党的经验。

1956年,他回到越南,当时越南的政治局势极其复杂。由于土地改革和组织结构调整方面的失误,党开始纠正错误。这一现实迫切需要提高干部和党员的理论水平。党决定将阮爱国党校的学习重点从主要学习党的方针和政策转向系统地学习马克思列宁主义基础学科。为了培养一批学习这些新学科的核心干部,范如强与许多其他同志一起被调到阮爱国高级党校哲学系。他正式参与了理论研究和教学工作。在前两期课程中,为了积累经验,他担任苏联和中国专家的助教。

1960年,他担任阮爱国高级党校哲学系主任期间,被派往苏联高级党校深造。这所学校是马克思列宁主义培养和传播的摇篮,有着悠久的传统。他聆听了讲座……顺其自然听了几位俄罗斯教授的法语讲课后,他第一次感到自己无法完全信任老师。老师教的并非全是真理。“永恒的真理。”

1964年5月,范如强返回越南后,接到中央书记处任命,年仅36岁的他被任命为哲学研究所所长。这项重任令他忧心忡忡,尤其是在哲学还是一门新兴学科的情况下。哲学研究所也面临着诸多复杂的意识形态工作和人事问题。研究所的一些重要官员支持赫鲁晓夫的修正主义观点,这在当时激烈的中苏辩论中,与党的立场和观点相悖。

在国际共产主义运动内部观点和政策严重分歧,以及党内反思的背景下,范如强当时的职责是改变哲学研究所的政治方向,确保哲学研究所继续成为党在思想和理论领域可靠的基地。他如何才能稳定工作人员的思想,团结研究所,并提出新的工作方案来激励他们投入工作?本书在描述这一艰难时期时写道……哲学研究所:35年的发展与成长1997年出版,评论:“在当时复杂的形势下,范如强同志以谨慎、客观、忠诚的态度团结了整个研究所,逐步稳定了研究所的运作,并带领研究所集中精力开展各项研究……1964-1975年期间最大的教训是:以党的意识形态为基础,以完成专业任务为纽带,团结一致,共同奋斗……而要实现上述目标,研究所领导谨慎、客观、宽容、勇敢的态度,以及全体干部克服狭隘偏见和个人不安全感、为共同事业相互合作的态度,起到了决定性的作用。“

在哲学研究所任职期间,范如强教授除了履行行政职责外,还深入研究辩证唯物主义、历史唯物主义、反对资产阶级意识形态的斗争以及南越新殖民文化等领域的科学问题。他还参与了中央理论委员会政治问题小组委员会的工作,负责撰写有关越南社会主义过渡时期理论的文章。

20世纪70年代,越南已建立起一套以阮爱国高级党校为核心的马克思列宁主义意识形态教育培训体系。一些大学和学院也设有马克思列宁主义意识形态系,包括哲学系。当时,越南科学和知识人才队伍的快速发展,使得正规的马克思列宁主义学科大学教育变得尤为必要。1976年9月,越共中央书记处决定在河内大学设立哲学系、政治经济学系和法学系。社会科学委员会下属的哲学研究所、政治经济学研究所和法学研究所的所长兼任各系主任。此举体现了教学与科研紧密结合、教学科研组织统一化的理念。 (教授……)当时担任哲学研究所所长的范如强被任命为河内大学哲学系主任。

哲学系的创建初期困难重重。设施简陋,人员也需要从哲学研究所和其他院系调配教师进行重组。范如强教授在哲学研究所的主要工作,加上同时兼任其他几个单位的职务,使他一直忙碌不堪。回想起那些日子,范如强教授至今仍默默感谢那些为他奠定哲学系基石而付出时间和精力的人们:杨富协、阮光通、阮友伟、阮廷春、阮英历……他们热情投入、全心全意地工作,部分原因在于他们深感荣幸,能够成为当时这所著名大学首批参与创建全新正规培训项目的成员之一。部分原因是他们信任和敬佩他们的领导,这位部门主管在其领域内享有盛誉,拥有丰富的管理和组织经验,全心全意为公众利益服务,为人诚实,对周围的每个人都很友善。

范如强教授名义上担任学院院长直至1988年,但自1978年起便担任社会科学委员会副主席。1981年,他被任命为中央科学教育部副部长,主管社会科学。1985年,他被任命为社会科学委员会主席。由于工作繁忙,他留给学院的时间有限。当时学院的工作主要由副主席和其他教员负责。

迄今为止,经过近40年的建立和发展,哲学系取得了显著成就。众多毕业生已成为科研院所、高校及其他机构从事宣传、研究和哲学教学工作的专业人士。许多毕业生已成长为中央及各部门的重要职务。新的专业不断涌现,本科生、硕士生和博士生人数持续增长。哲学系也孕育了心理学、社会学、管理学等诸多其他专业。2006年,在越南国家大学社会科学与人文学院哲学系成立30周年纪念大会上,范如强教授出席并分享了他对哲学系发展壮大和声誉提升的喜悦之情。他在会议上提出的一个问题,也是科学家们普遍认同的,同时也是他近50年哲学研究以来一直关注的主要问题,那就是需要改变哲学教学方式,帮助学生掌握正确的思维方法,从而能够积极主动、独立自主、创造性地思考。哲学教育的成果不仅应该是具备研究能力的人才,更应该是能够提出新的哲学论证、理论和思想流派的人才,从而为社会科学和人文学科的发展,乃至国家和民族的发展方向奠定基础和构建世界观。

范如强教授曾担任多项要职:越南社会科学委员会副主席、主席,国会议员,以及越南共产党中央委员会委员。他主持并参与了众多国内外研讨会和会议,并访问和讲学于印度、日本、美国、泰国等国的多所大学。尽管行政工作繁忙,他仍坚持不懈地从事科学研究。他著述颇丰,参与撰写或编辑了十部著作,其中四部在莫斯科出版。部分代表著作包括:有助于重新认识社会主义。(1993)马克思列宁主义在越南的传播(1993)对新殖民主义意识形态和政治的批判。(1984)经济欠发达国家向社会主义过渡过程中面临的经济问题。 (1986)哲学——自然科学——科学技术革命(1987)创新思维方式(1999年)

他还参与实施了许多国家级重点项目,例如:关于斯大林时期的苏联社会主义模式(1994 - 1995)越南革新开放(Doi Moi)时期之前的社会主义概念。(1994 - 1995)斯大林关于社会主义国家问题的实践和理论。(1993 - 1994)列宁的新经济政策及其在我国改革中的应用。 (1996)重新理解马克思主义理论的历史发展(1996年)

他认为,科学家必须勤于阅读书籍,不断丰富自己的知识。书籍是人类知识的宝库,蕴藏着前人的文字和著作。从事科学研究需要独立思考,注重创造力,并致力于发现客观真理。他常常珍视弗里德里希·恩格斯的一句名言,并对此尤为赞赏:“科学史就是逐渐消除愚蠢的历史……或者说是用新的、越来越不那么荒谬的愚蠢来取代旧愚蠢的历史。“在他的一生和职业生涯中,他全心全意地生活、工作并致力于这一真理。

|

范如强教授

+ 工作地点:哲学系(河内大学)。 + 管理职位: 社会科学委员会哲学研究所所长(1964-1981)。 哲学系主任(河内大学)(1980-1987)。 社会科学委员会副主席(1978-1981)。 中央科学教育部副部长(1981-1985)。 社会科学委员会主席(1985-1990)。 越南百科全书编纂国家委员会主席(1987 年)。 党的中央委员会候补委员,第6届;全国人大代表,第8届。

有助于重新认识社会主义。(1993年) 马克思列宁主义在越南的传播(1993年) 对新殖民主义意识形态和政治的批判(1984)。 经济欠发达国家向社会主义过渡过程中面临的经济问题。(1986年) 哲学——自然科学——科学技术革命 (1987年) 革新你的思维方式。(1999年) |

作者:黎清河